Art et islam : art arabe », « art persan », « art turc », « art sarrasin » « art mauresque », « art mahométan », « art musulman », « art islamique » … On semble aujourd’hui privilégier la dénomination « arts de l’islam»[1]. Choix commode mais discutable. En effet, “artS…“ au pluriel autorise à rassembler un grand nombre d’éléments, sans trop d’égard pour la diversité de leurs disciplines, de leurs styles, de leurs utilisations ; il permet aussi de hisser les arts mineurs au même niveau que des réalisations de génie. Ajouter “…de l’islam“, permet d’englober toutes les productions situées dans ce qui serait une civilisation étendue de l’Espagne à l’Inde. Il faut pourtant se garder de porter au crédit de l’islam des œuvres qui ne lui sont en rien redevables.

Architecture

On chercherait en vain dans le Coran des indications précises sur l’architecture, hormis l’allusion à ceux qui « creusaient des maisons dans les montagnes , y vivant en sécurité » et qu’Allah a néanmoins punis de leur incrédulité (15, 82 et 26, 149). Allah insiste sur le luxe relatif des maisons qui auraient été accordées aux mécréants, s’ils n’avaient pas mécru. “Nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au Tout Miséricordieux de toits d’argent avec des escaliers pour y monter… (Nous aurions pourvu) leurs maisons de portes et de divans où ils s’accouderaient.” (43, 33 et 34). Ces détails laissent supposer que les maisons du temps étaient rarement pourvues de telles commodités. Quant à la “Maison”, la Kaaba, 20 fois évoquée, on n’apprend rien de son mode de construction, sauf qu’Abraham et son fils Ismaël[1] « élevèrent ses assises ». (2, 127).

La maison de Mahomet n’a laissé aucun vestige, aucune trace. Une maison carrée avec une cour rectangulaire ? Des rangées de palmiers ? De petites chambres attenantes pour les épouses ? Un grenier où l’on monte par une échelle (Bukhâri6:60:435 ) ? Une terrasse d’où Bilal appelait à la prière ? Des murs en matériaux périssables (torchis et troncs de palmiers) ? Ces conjectures sur la maison du Prophète ne sont pas près d’être éclaircies car la Grande Mosquée de Médine a été érigée sur son emplacement supposé.

Les mosquées : Dans la religion musulmane, il n’est pas obligatoire qu’il y ait des lieux de prière aménagés, puisqu’ Allah est partout : le croyant doit seulement prier 5 fois par jour, où qu’il se trouve. Les premières mosquées furent sans doute installées dans des édifices préexistants, comme d’anciennes églises, ce qui expliquerait qu’avant 727, aucune mosquée ne soit orientée vers La Mecque. Le plan-type qui s’impose ensuite est le plan arabe, ou plan hypostyle : il se compose , à l’intérieur d’une enceinte fermée, d’une cour à portique et d’une salle de prière à colonnes, les nefs étant dirigées parallèlement ou perpendiculairement à la qibla (direction de la Maacque) et un minaret. On trouve ce plan dans tout le monde islamique. La majorité des mosquées des pays musulmans contiennent aussi des salles spéciales ou de petites pièces pour les femmes, avec une entrée séparée, au sous-sol, au rez-de-chaussée, dans un balcon fermé ou dans un petit bâtiment attenant à la mosquée.

Sur une base commune, ceux qui ont construit les mosquées dans les pays conquis par l’islam leur ont donné des allures bien différentes.

Plan arabe : Grande mosquée de Kairouan, VIIe au XIIIe siècle (Tunisie)

Plan mohgol : Mosquée de Badshahi, 1673 (Pakistan)

Plan iranien : Mosquée du Chah, Ispahan 1612-1630 (Iran)

Plan ottoman : La Mosquée bleue 1616 Istanbul (Turquie)

Plan sahélien : La grande mosquée de Djenné, en adobe, XIIIe siècle, restaurée en 1907 (Mali)

L’élaboration d’un style : les premiers bâtisseurs des édifices réalisés à l’intention des musulmans furent des natifs des pays où l’islam venait de s’installer. Gréco-romains, Byzantins, Perses, Egyptiens, Indiens et Wisigoths avaient fait leurs preuves et laissé leur savoir-faire. A partir de ces héritages, un style architectural bien reconnaissable est né, dont le éléments constitutifs ne ressortissent pas de la loi musulmane mais d’un réemploi de formes réarrangées selon une esthétique reconnaissable. Il se définit par la multiplication, la superposition, la réduplication, la reprise en miroir d’éléments géométriques de base, pour les éléments structurels des édifices comme pour leurs décors de surface.

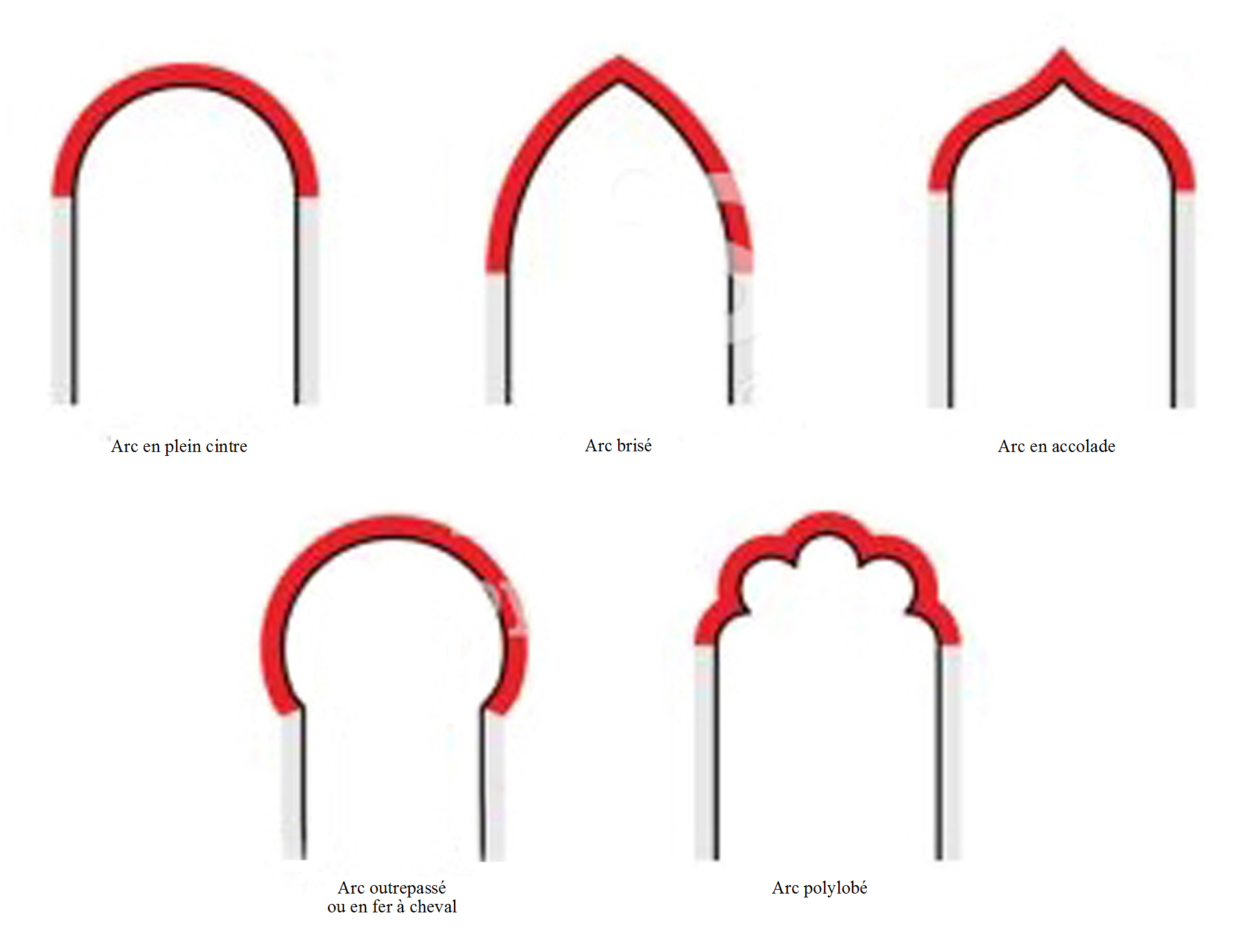

Tous les arcs préexistants sont repris dans l’architecture arabe, qui se les approprie et se plaît à les associer voire à les superposer, rivalisant de virtuosité avec les bâtisseurs ds siècles précédents.

L’arc outrepassé, employé à partir du Ve siècle. en Espagne et dans le sud de la France, est repris par les Omeyyades et devient même l’une des “signatures” de l’architecture islamique. Ce qui caractérise aussi l’architecture musulmane, c’est le goût pour l’association des diverses formes d’arcs et la création, par accumulation, d’une géométrie complexe. La grande mosquée de Cordoue (786-990) en donne l’exemple : les arcs se combinent, soulignés par le jeu bicolore des claveaux, tantôt pierre , tantôt brique.

Grande mosquée de Cordoue : alternance d’arcs outrepassés (devant) et d‘arcs en plein cintre (derrière)

Grande mosquée de Cordoue : superposition d’arcs outrepassés sur arcs polylobés, eux-mêmes en forme d’arcs brisés :

Les dômes, déjà employés dès l’Antiquité (2), devinrent aussi un élément caractéristique de cette architecture, surtout lorsqu’ils sont recouverts de couleur, ou de plaques de métal doré, comme le célèbre Dôme du Rocher à Jérusalem (fin VIIe siècle).

La décoration des parois se fait par la céramique, la sculpture, la peinture, la mosaïque. Comme pour la conception du plan des édifices, le décor choisi pour recouvrir les surfaces est composé de figures géométriques (cercles, carrés, polygones, étoiles) que l’on cherche à complexifier jusqu’à les rendre indissociables pour l’œil, car elles s’inscrivent les unes dans les autres, puis sont rédupliquées comme à l’infini. Dans cette profusion répétitive, s’insèrent des stylisations de motifs végétaux et les lettres calligraphiées de sourates du Coran.

La mosaïque et la céramique dominent à l’intérieur et à l’extérieur

Figures géométriques : mosaïque du mirhab de la mosquée Al Azhar (niche indiquant la direction de la prière (qibla) Xe au XVe siècle Le Caire (Egypte)

Motifs floraux : mosaïque dans la Mosquée du Chah 1611 Ispahan (Iran)

Motifs de lettres du Coran : mosaïque à la Grande mosquée de Paris 1926

Les muqarnas : une autre manière très spécifique de décorer les surfaces est le décor en muqarnas, également appelé « muqarbas » dans les pays d’occident musulmans ou plus simplement « stalactite » (en stuc, faïence ou pierre).

Voûtes à muqarnas de l’Alhambra de Grenade XVe siècle

Des architectes illustres

Mimar Sinan, est l’architecte le plus prestigieux de l’Empire ottoman (1491 -1558)

Cet ingénieur d’origine chrétienne (grec ou arménien), a élevé l’architecture ottomane à son apogée. Sous l’influence de la structure de Sainte-Sophie [3], Sinan réussit à écarter les colonnes qui servent de points d’appui au dôme, grâce à un jeu de contre-coupoles de plus en plus sophistiquées, faisant pénétrer davantage de lumière dans la nef. Sinan conçut un centaine d’édifices ; il fit école, formant d’autres brillants architectes comme Seddefhar Mehmet Aga, albanais, qui conçut la Mosquée bleue d’Istanbul (voir plus haut). L’école sinanienne servit de référence à travers le monde musulman.

Coupole et contre-coupoles de Sainte-Sophie

Coupoles et contre- coupoles, mosquée Süleymaniye par Siman, Istanbul (1550-1557)

Mosquée Süleymaniye par Siman, intérieur.

Autres monuments de l’architecture islamique : on peut ranger dans ce vaste ensemble les forteresses, les palais, les jardins. Ces derniers devant donner un avant-goût du Paradis, on y trouve des sourates qui évoquent l’au-delà promis aux croyants.

L’Alhambra de Grenade est un ensemble architectural élevé sous la dynastie nasride, qui comprend à la fois forteresse, palais et jardins.

Vue d’ensemble de l’Alhambra de Grenade, XIIIe-XVe siècles (Espagne)

Tombeaux islamiques Bien que, dans la religion musulmane originelle, le défunt doive être enterré à même le sol, dans un linceul, sans cercueil ni tombe, des types d’architectures funéraires se sont développés pour les hauts personnages et pour les saints, qui sont des lieux de pèlerinage.

Le Taj- Mahal est un mausolée de marbre blanc construit par l’empereur moghol Shah Jahân. Il y repose ainsi que l’une de ses épouse Arjumand Bânu Begam, décédée lors de son 14e accouchement.

Le Taj-Mahal (1631-1653) Agra (Inde)

Le Shah Jahân (“Roi du Monde”) aurait employé 22 000 esclaves sous la direction de l’architecte d’origine perse Ustad Ahmad Lahauri, assisté de deux élèves de Sinan, le grand architecte ottoman, ainsi que des maîtres artisans venus d’Europe et d’Asie centrale. Le Taj-Mahalcomporte une vraie mosquée, côté ouest et une fausse mosquée, une réplique pour la symétrie, côté est. Le souverain, qui régnait sur une population majoritairement non-musulmane, donnait ainsi une manifestation de sa puissance et de celle de l’islam.

En conclusion, architectes et artisans, manœuvres, esclaves, tous les bâtisseurs de l’architecture islamique, ont laissé au patrimoine de l’Humanité nombre de monuments majestueux. Quelle que soit leur adhésion au dogme religieux de leurs commanditaires, leurs réalisations témoignent d’un élan vers la Beauté dont la portée est universelle.

[1] Jacqueline CHABBI voit dans cette présence d’Ismaël à la fondation de la Kaaba un ajout tardif, in Le Coran décrypté. Figures bibliques en Arabie, la rumeur de Dieu, Paris, Fayard, « Bibliothèque de culture religieuse », 2008, p. 53-58.

[2] Le premier grand dôme connu et toujours debout est le Panthéon de Rome ( 1er siècle avant J.C).

[3] Sainte-Sophie : église (IVe siècle-1453), mosquée (1453-1934), musée (1934-2020), mosquée (2020)

«

1,024 total views, 4 views today

Bonjour,

Un grand merci, Agathe, pour vos articles magnifiques.

Merci pour cet article, qui comme les autres consacrés au monde musulman est d’un très grand intérêt, a la fois concis et complet avec en plus une iconographie bien choisie. J’apprécie vraiment cette série d’articles passionnants.

oh, que vous me faites plaisir !

J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs mosquées en divers lieux à travers le monde arabo-musulman. Celle que je connais le mieux c’est la Grande Mosquée (Jemaa Khebira) de Kairouan, ville où j’ai vécu étant très jeune enfant. Les colonnes de la salle de prière sont toutes des colonnes de temples romains en réemploi.

Merci de cette remarque. Le réemploi des colonnes était une pratique courante, en effet.

En effet, pratique courante ! Les colonnes du transept de la basilique St Martin d’ Ainay (Lyon 2ème) sont selon la tradition lyonnaise celles du temple d’ Auguste. Construite de la fin du XIe au début du XIIe siècle sur les ruines d’édifices plus anciens et bien que souvent remaniée après sa construction, la basilique Saint Martin d’Ainay est la plus vieille église de Lyon. Elle a une histoire assez compliquée. Selon la tradition lyonnaise et des travaux d’historiens et d’archéologues à partir du XIXe siècle, les quatre colonnes de granite ont été “récupérées” au XIe siècle dans les ruines d’un complexe romain, le complexe dit « des Trois Gaules » bâti sur le flanc Sud de la colline de la Croix-Rousse. Ce complexe comprenait un amphithéâtre (pour les jeux du cirque) et un sanctuaire “fédéral”, le sanctuaire des Trois Gaules.source : https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img814-2024-04-29.xml

Merci Agathe de nous faire partager votre érudition sur ces sujets complexes et vos recherches “édifiantes” sur l’ architecture islamique !

Merci à vous aussi dont j’ apprécie grandement les articles.