Dans cet article en deux parties consacré aux exoplanètes, la première avait présenté un petit quiz pour s’amuser, puis une introduction, l’historique des découvertes relatives aux exoplanètes, les premières découvertes des systèmes exoplanétaires, et enfin la diversité des exoplanètes.

Si tu veux lire ou relire cette première partie, clique ici.

Les plus de 5 500 exoplanètes connues ont permis d’amorcer une classification de ces objets. Les critères de celle-ci, déterminants pour caractériser les systèmes planétaires et comprendre l’histoire de leur formation, sont la masse de la planète et sa distance à l’étoile.

Le texte en italique rouge dans le cadre ci-dessous donne quelques précisions supplémentaires techniques. Tu peux ne pas le lire, il n’influencera pas la suite de la lecture de l’article. Dans ce cas, reprends après ce cadre, la lecture en lettres noires et droites.

Voici les deux éléments importants pour déterminer une classification des exoplanètes :

• La masse de la planète. La masse des exoplanètes détectées varie entre quelques masses terrestres et environ 13 MJup. La distribution en masse des exoplanètes indique trois populations d’exoplanètes, respectivement autour des masses 0,03 MJup (9 MTerre), 1,5 MJup et 10 MJup. Les observations révèlent aussi l’existence de nombreuses planètes dont la masse est intermédiaire entre celle de la Terre et celle de Jupiter et dont aucun équivalent n’existe dans le système solaire.

• Sa distance à l’étoile. La distance des exoplanètes à leur étoile varie entre quelques centièmes et plusieurs centaines d’unités astronomiques – par comparaison, dans le système solaire, les planètes orbitent entre 0,38 ua (Mercure) et 30 ua (Neptune). Ici encore, les limites de la technologie (on parle de biais de détection) tendent à privilégier certaines configurations : outre le fait que les méthodes indirectes ne détectent que des planètes distantes au plus de quelques unités astronomiques de leur étoile, elles se sont surtout intéressées à des étoiles âgées de plusieurs milliards d’années, par analogie avec le système solaire. De son côté, l’imagerie directe ne permet actuellement de détecter que des planètes gazeuses géantes et massives, relativement éloignées de leur étoile (plus de 10 ua) et âgées de quelques dizaines de millions d’années seulement (ce qui leur confère une luminosité propre, car elles ne se sont pas encore totalement refroidies). En d’autres termes, une exploration exhaustive des populations exoplanétaires et de leur importance relative est un programme qui ne fait que débuter

Tout va bien, mon ami astronome ? Oui, alors, c’est parti, on continue notre article !

Les données actuelles concernant la masse des exoplanètes et leur distance à l’étoile sont encore limitées. Cependant elles montrent déjà une grande diversité de ces objets par rapport au système solaire.

Malgré les nombreuses classifications en cours d’élaboration actuellement, se trouvent de nombreux cas particulièrement intéressants et inattendus, comme cette nouvelle classe appelée « Jupiters chauds », ou encore « Pégasides » par référence à 51 Pegasi b, première exoplanète détectée comme expliqué ci-dessus. Ces exoplanètes évoluent très près de leur étoile.

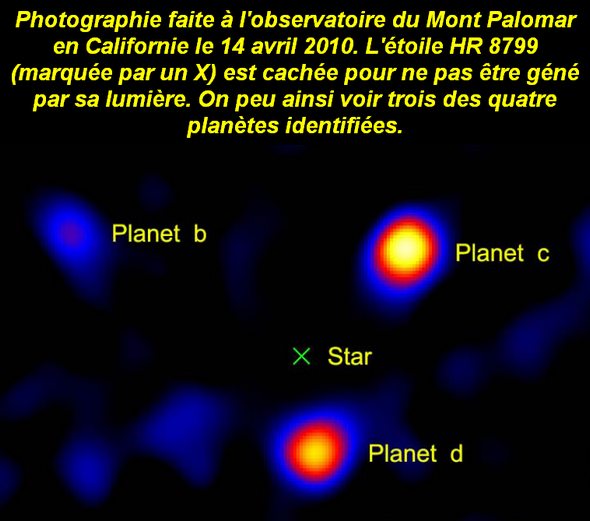

Plusieurs centaines de systèmes planétaires multiples ont été identifiées par les méthodes indirectes autour d’étoiles d’âge comparable à celui du Soleil (quelque 4,5 milliards d’années), ou plus âgées, et un système a été découvert en imagerie directe autour de la jeune étoile HR 8799 (environ 60 millions d’années).

Une équipe internationale d’astronomes confirment qu’un objet détecté et photographié autour d’une naine brune, en avril 2004, est une exoplanète et non pas un simple ‘objet rouge’ dont la nature n’apparaissait pas clairement. Lors de sa découverte, les astronomes ne parvenaient pas à savoir si l’objet était lié à la naine brune, ou s’il s’agissait d’un objet bien plus lointain comme une galaxie ou une étoile froide d’un type particulier.

Ils ont maintenant acquis la certitude qu’il s’agit d’une planète géante, approximativement 5 fois plus massive que Jupiter. Le petit système solaire (2M1207) se situe près de la constellation de l’Hydre, à quelque 200 années-lumière de la Terre. La planète baptisée 2M1207b est plus de 100 fois plus faible que son étoile parent (2M1207a). Le spectre de l’exoplanète révèle des traces de molécules d’eau ce qui tend à montrer qu’il s’agit d’un monde froid.

Ces observations ont montré que les deux objets sont gravitationnellement liés.

Ce graphique montre la position relative de 2M1207b par rapport à 2M1207a à trois époques différentes (avril 2004, février et mars 2005). Ne regarde, ma cousine, sur ce schéma que la ligne rouge. Sur cette dernière, on voit, durant cette période de temps, un déplacement identique des deux objets dans le cosmos. Ils sont donc liés. C’est donc un système solaire avec une exoplanète.

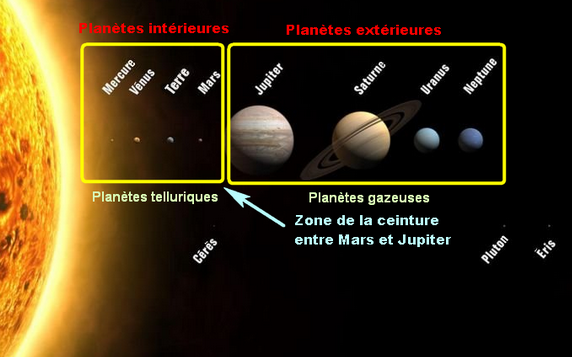

Une grande variété de configurations est observée. On a trouvé des configurations inverses de notre système solaire, comme par exemple, des systèmes constitués de géantes gazeuses proches de leur étoile et d’exoplanètes moins massives à l’extérieur alors que, dans le système solaire, les planètes telluriques orbitent toutes plus près du Soleil que les géantes qui sont beaucoup plus massives.

Il faut noter que les orbites des exoplanètes au sein d’un système multiple (cas de HR 8799) ne peuvent être quelconques : elles doivent être compatibles avec la stabilité dynamique de l’ensemble à long terme, sous l’effet des forces de gravitation.

Cela dit, les études des systèmes multiples détectés à ce jour autour d’étoiles analogues au Soleil sont encore très imprécises. Ceci est très probablement dû au fait que les méthodes actuelles ne permettent pas de détecter de véritables analogues à la Terre ou à Mars, et parce que les durées de mesures disponibles ne sont pas suffisamment longues pour détecter, par les méthodes indirectes, des analogues à Saturne Uranus ou Neptune, dont les périodes de révolution sont de plusieurs décennies.

Si la masse et les propriétés orbitales des exoplanètes détectées commencent à être bien précisées, les propriétés physiques (atmosphère, océans, structure interne) le sont beaucoup moins, car les observations y donnent bien moins directement accès.

Deux méthodes sont possibles :

- l’une fondée sur la combinaison des mesures issues de la vélocimétrie (mesure de la vitesse) et du transit (passage d’une planète devant son étoile)

- l’autre sur l’étude spectroscopique des atmosphères planétaires.

Lorsqu’une exoplanète a été détectée à la fois par transit et vélocimétrie, son rayon et sa masse sont calculables, et l’on en déduit immédiatement sa masse volumique moyenne. Cette information est cruciale car elle renseigne sur l’état physique de l’exoplanète.

Les exoplanètes de très grand rayon et de faible densité sont principalement gazeuses, et elles sont qualifiées de géantes. Les exoplanètes de quelques masses terrestres seulement, ayant un petit rayon (quelques rayons terrestres) et une grande densité, appelées super-Terres, n’ont pas d’équivalent dans le système solaire ; elles ne sont pourtant pas rares.

Le texte en italique rouge dans le cadre ci-dessous donne quelques précisions supplémentaires techniques. Tu peux ne pas le lire, il n’influencera pas la suite de la lecture de l’article. Dans ce cas, reprends après ce cadre, la lecture en lettres noires et droites.

Avec ce même critère de densité moyenne, une autre catégorie d’exoplanètes a été proposée, les « planètes-océans ». Celles-ci, de densité inférieure à celle des planètes telluriques et de rayon un peu plus grand, seraient recouvertes sur toute leur surface d’une couche d’eau liquide, épaisse de plusieurs dizaines de kilomètres. Enfin, les exoplanètes de densité et de masse très comparables à celles de la Terre, appelées telluriques, sont solides et rocheuses.

Il convient de préciser que le détail de l’intérieur des exoplanètes (structure interne) demeure inconnu, car les deux quantités mesurées (rayon et masse) sont insuffisantes pour prétendre le décrire de façon unique. En effet, bien souvent, plusieurs modèles différents de l’intérieur peuvent reproduire les observables disponibles (ce qu’on désigne par la « dégénérescence des modèles »).

Si la description de la structure interne des exoplanètes demeure très difficile, celle des atmosphères l’est moins, grâce aux études spectroscopiques, conduites sur un nombre toutefois encore très limité de cas : quelques Jupiters chauds et quelques exoplanètes éloignées de leur étoile.

Tout va bien, mon ami astronome ? Oui, alors, c’est parti, on continue notre article.

Les atmosphères des Jupiters chauds sont étudiées en comparant les spectres ultraviolet, visible ou infrarouge du rayonnement de l’étoile avant et pendant un transit, que celui-ci soit primaire (la planète passe entre l’étoile et l’observateur terrestre), ou secondaire (planète, étoile et observateur sont toujours alignés, mais la planète passe cette fois derrière l’étoile). Lors de ces transits, la lumière de l’étoile interagit avec l’atmosphère de l’exoplanète, qu’elle y soit absorbée ou diffusée, et cette lumière doit donc être affectée. Par exemple, lorsque des éléments chimiques sont présents dans l’atmosphère de la planète, ils créent, dans le spectre de la lumière reçue de l’étoile, des absorptions caractéristiques ; ces dernières vont donner des informations sur la présence et l’abondance de ces éléments.

Or, dans plusieurs cas, les spectres obtenus sont plats et ne contiennent pas les raies spectrales que les atomes et molécules de l’atmosphère planétaire devraient produire. Ce résultat inattendu est attribué à la présence, dans l’atmosphère exoplanétaire, de nuages de poussières ou de brouillards, qui masquent les raies spectrales. Néanmoins, plusieurs constituants ont été détectés dans les atmosphères de certains Jupiters chauds, tels que le carbone, l’oxygène, le sodium, le fer, le magnésium, l’eau, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le méthane, etc. Notons que, du fait de leur proximité à l’étoile, les atmosphères des Jupiters chauds sont soumises à des rayonnements X très énergétiques, ainsi qu’au bombardement de particules (vent stellaire). Le rayonnement ultraviolet de l’étoile, notamment dans l’intense raie Lyman-α qu’émet l’hydrogène, affecte significativement les couches supérieures de l’atmosphère exoplanétaire, provoquant chauffage, ionisation, réactions photochimiques. Ainsi, les atmosphères des Jupiters chauds sont sans doute très différentes de celles des Jupiters plus éloignés de leur étoile. L’intensité du rayonnement stellaire peut même dans certains cas provoquer une évaporation de l’atmosphère. Enfin, pour ces exoplanètes qui tournent aussi près de leur étoile, on observe d’importantes variations de température entre le jour et la nuit, qui doivent induire des vents considérables au sein de l’atmosphère.

Les planètes gazeuses situées loin de leur étoile offrent la possibilité d’étudier des atmosphères moins intensément exposées à la lumière de celle-ci. Le couplage entre spectroscopie et optique adaptative a fourni des spectres de grande qualité qui, dans l’atmosphère de plusieurs planètes, révèlent des molécules telles que l’eau, le monoxyde de carbone, le méthane… Des nuages localisés de poussières, dont certains évoluent au cours du temps, ont également été mis en évidence. De nouvelles études de type « météorologie » débutent donc sur ces planètes.

Le scénario accepté de formation des planètes du système solaire considère que celles-ci se sont constituées dans un disque de gaz et de grains microscopiques de poussières, tournant autour d’un Soleil n’ayant pas encore atteint son état d’équilibre. Au sein de ce disque se seraient développés des grains de plus en plus gros, puis des corps solides appelés planétésimaux, d’une dimension atteignant quelques kilomètres, formant les briques de base de la formation des planètes.

Deux zones sont à distinguer dans ce disque :

- une zone externe, dans laquelle les molécules contenant de l’hydrogène – élément le plus abondant dans le disque –, Les planètes gazeuses situées loin de leur étoile offrent la possibilité d’étudier des atmosphères moins intensément exposées à la lumière de celle-ci. Le couplage entre spectroscopie et optique adaptative a fourni des spectres de grande qualité qui, dans l’atmosphère de plusieurs planètes, révèlent des molécules telles que l’eau, le monoxyde de carbone, le méthane… Des nuages localisés de poussières, dont certains évoluent au cours du temps, ont également été mis en évidence. De nouvelles études de type « météorologie » débutent donc sur ces planètes., sont organisées sous forme de glaces.

- une zone interne, dans laquelle ces molécules sont dans un état liquide ou gazeux.

On appelle « ligne des glaces » la région qui sépare ces deux zones. Sa distance à l’étoile varie en fonction de la température de celle-ci, et donc de sa masse (plus la masse de l’étoile est importante, plus sa température est élevée), et de son âge (l’étoile se refroidissant au cours du temps).

Dans le cas du Soleil, cette distance est aujourd’hui d’environ 3 ua et marque la séparation entre la région où se trouvent les planètes telluriques et celle où orbitent les planètes géantes.

Au-delà de la ligne des glaces, la densité de matière solide disponible augmentant de manière très importante et abrupte, les planétésimaux pourraient s’agréger rapidement entre eux pour former des noyaux solides d’une dizaine de masses terrestres, lesquels devenant à leur tour assez massifs pour attirer, en quelques millions d’années au plus, de très grandes quantités de gaz, formant ainsi les planètes géantes et gazeuses.

En deçà de cette ligne des glaces, les planétésimaux se seraient agglomérés plus lentement, en quelques dizaines de millions d’années, pour former des planètes telluriques bien moins massives et rocheuses.

Tout va bien, mon cousin ?

Ami passionné, l’astronomie n’a pas fini de se développer. Et zou, une nouvelle spécialité : l’exoplanétologie. Eh oui! En effet, depuis 1995, la multiplication des découvertes d’exoplanètes a donné naissance à une discipline nouvelle, l’exoplanétologie. Ce domaine de recherche a évolué très rapidement grâce à l’accumulation d’observations dues à des méthodes s’affinant sans cesse, à l’amélioration des modèles théoriques et des simulations numériques, et à des expériences en laboratoire testant certains processus physico-chimiques.

Nous savons désormais que les exoplanètes ne sont pas rares dans l’Univers. Les données recueillies révèlent déjà une diversité de constitution et de propriétés de ces corps célestes que le seul exemple du système solaire n’avait pas permis d’imaginer. Pourtant, nous sommes encore bien loin d’avoir exploré la diversité de ces systèmes planétaires.

A la prochaine

Bye bye !

Professeur Têtenlair

3,140 total views, 1 views today

Bonjour,

Article, passionnant, comme toujours : merci !!

Merci Antiislam, ça me touche beaucoup.

Article intéressant. Toutefois avant d’essayer de voir ailleurs que dans notre système solaire il serait plus sage de commencer à en définir les contours, ce qui n’est toujours pas le cas. Les astronomes du monde entier constatent régulièrement des perturbations similaires aux confins du systèmes solaire tendant à prouver l’existence d’une 10ème planète (d’une taille comprise entre celle de Mars et de notre terre). Seule une image, une seule, mettrait un terme à ces conjectures sans fin.

« Wait and see » comme disent les British.

RÉPONSE À MON AMI LE SACRISTAIN 4/4

Cette 9ème planète, si elle existe, provoquerait-t-elle des perturbations aux confins de notre système solaire ?

Si cette planète a les mêmes caractéristiques que les autres au niveau de son environnement (et non pas au niveau de sa structure), il ne semblerait pas, a priori, que cela provoque des perturbations particulières.

En écrivant cela, j’exclus évidemment les perturbations locales décrites par la relativité générale d’Einstein de par la déformation de l’espace-temps du à une masse dans l’univers.

RÉPONSE À MON AMI LE SACRISTAIN 3/4

L’existence d’une 9ème planète dans le système solaire

Y a-t-il une 9ème planète dans le système solaire.

Des chercheurs ont découvert en 2003 qu’un point lumineux se déplace par rapport à notre soleil, aux confins de notre système solaire. Ils l’ont baptisé Sedna. C’est le plus gros corps céleste découvert depuis Pluton.

Si cette découverte était confirmée, cela voudrait dire qu’une 9ème planète existe dans notre système solaire, mais surtout que les limites de ce dernier étaient bien réduites par rapport à l’éventuelle réalité.

Sedna a pu être observé quand elle est au plus près de notre soleil (périhélie) soit 11 milliards de kilomètres, alors qu’à son aphélie elle se trouverait à environ 140 milliards de kilomètres du Soleil.

Actuellement, la taille du Système solaire est estimée à 15 à 20 milliards de kilomètres.

Si Sedna existe réellement, entrerait-t-elle dans la définition d’une planète ? N’oublions pas que Pluton a été déclassé comme planète en 2006.

RÉPONSE À MON AMI LE SACRISTAIN 2/4

Quel est l’espace occupé par le système solaire ?

Je t’invite à regarder le petit schéma que je t’ai préparé en cliquant sur le lien suivant :

https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2024/05/les-limites-du-systeme-solaire-01.jpg

– L’héliopause est la limite du système solaire = zone ou les vents solaires dominent sur le gaz du milieu interstellaire. Au-delà, le vent solaire du Soleil est arrêté par les vents stellaires des astres proches et des nuages de gaz entre ces astres.

– L’héliosphère est la « bulle » constituant l’espace du Système Solaire.

– L’héliogaine se situe entre le « choc terminal » et l’héliopause.

– L’héliosphère est la dernière frontière du système solaire à environ 130 années-lumière (20 000 millions de kilomètres) de la Terre. C’est la frontière où le vent solaire s’éteint et où l’espace interstellaire commence.

La taille du Système solaire est estimée à 15 à 20 milliards de kilomètres, ce qui n’est vraiment pas grand-chose.

130 années, ou 130 jours ? et que signifie ce 20.000 millions de km, sinon 20 milliards ?

Sinon, très bel article et réponse pertinente

RÉPONSE À MON AMI LE SACRISTAIN 1/4

Merci ami Le sacristain de tes judicieuses remarques. Tu abordes, dans ton post, en fait 3 questions :

– l’espace occupé par le système solaire (ses contours comme tu l’écris)

– l’existence d’une 9ème (et non 10ème) planète dans le système solaire. Comme tu le sais, il existe 8 planètes dans le Système solaire : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Depuis 2006, Pluton n’est plus classée comme une planète à part entière mais comme une planète naine transneptunienne (dont l’orbite est au-delà de celle de Neptune).

– Cette 9ème planète provoquerait-t-elle des perturbations aux confins de notre système solaire ?

Ami Cachou merci pour ta longue et précise réponse suite à mon message précédent.

Cet éclairage inattendu élargit ma compréhension du système solaire qui est bien plus complexe qu’il n’y parait. Salutations galactiques.

Merci Cachou. J’avoue que je ne suis plus très bien. Une planète « gazeuse », a priori, n’est pas « solide » ? Alors, c’est quoi exactement ? Désolée si je dis une bêtise.

Attention, quand j’écris « je ne suis plus très bien », c’est le verbe « suivre », pas le verbe « être ». 😉

👍On avait percuté, t’inquiète…

RÉPONSE 1 SUR 2

Merci Carole de ton post. Une question n’est jamais bête car elle a le mérite d’être posée.

Durant leurs formations toutes les planètes ont commencé leur existence sous forme liquide ou gazeuse. Puis certaines conditions (il serait trop long d’entrer dans les détails) ont permis à la gravitation de réunir de gros morceaux de roche (phénomène appelé « accrétion ») qui ont donné des planètes faites principalement de ces roches (les planètes telluriques comme la Terre).

Pour d’autres planètes, la gravitation n’a pas bien « fonctionné ». Les morceaux se sont très peu agglutinés et les gaz se sont développés. Ces planètes sont donc faites essentiellement de gaz (hydrogène, hélium, méthane).

RÉPONSE 2 SUR 2

Certaines planètes gazeuses ont des noyaux liquides ou solides mais ils sont si petits par rapport à la planète qu’ils sont négligeables. Certains affirment même que toutes les planètes gazeuses de notre système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) ont un petit noyau.

Schéma de ton serviteur des planètes telluriques et gazeuses :

https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2024/05/exoplanetes-illustrations-27.png

Bonjour et merci Cachou d’ avoir répondu à l’ignare (mais très curieuse et très intéressée par ce sujet) que je suis.

Ami Cachou. Merci pour cet article bien étoffé. Cependant, j’aimerais soulever un problème qui me tiens à coeur. La VIE ailleurs. Pour ma part je ne pense aucunement que la vie ailleurs puisse prendre le même cheminement que sur terre. Je m’explique.

Il peut se trouver une autre forme de vie basée sur les briques qui sont une constante dans l’univers. Mais identique à la vie sur terre je n’y crois absolument pas, car le processus sur terre a rencontré plusieurs singularités. Il faudrait clooner tous les évènements terrestres pour croire à une vie similaire. Même l’émergence de l’intelligence chez l’homme est parsemée de circonstances singulières. Comme les empreintes du pouce sont uniques et propres à chaque individu, la vie ailleurs serait aussi unique et ne peut reproduire les mêmes résultats.

Vu autrement, si l’Univers ou la source revêt des intentions, ceci changerait la donne et le raisonnement scientifique ne tiens plus sa place. Pour moi, la terre, cette princesse de l’espace, est unique et d’une beauté infinie.

J’ai fais un raccourci car le nombre de caractères serait dépassé.

Ami Gamma, tu émets là une réflexion sur LA grande question : la vie existe-t-elle ailleurs ? Bien évidemment, tu n’attends pas de réponse de ma part et c’est plus sage ainsi. Ce qui n’empêche pas quelques réflexions.

Ton idée est excellente que de dire que l’on cherche toujours une vie ailleurs dans les mêmes critères que ceux que nous connaissons, ce qui pour moi est de réduire énormément la réflexion. Au nom de quoi il n’existerait pas une vie ailleurs faite autrement et se basant sur des environnements et des besoins complètement différents des nôtres ?

Cela dit, les traces d’eau, et même de l’eau existantes sur de nombreuses planètes, pourrait laisser à penser que la vie comme la nôtre et dans nos conditions est pu exister, puis disparut.

Je pense qu’il n’est pas absurde de dire que la vie que nous connaissons et l’environnement de cette magnifique planète qui est la nôtre, que tout cela disparaîtra un jour. C’est même quasiment une certitude. La vie se recrée a-t-elle ailleurs ?

Riposte Laique injoignable , il est 8H34 ce 27.05.2024

Connection timed out Error code 522

Visit cloudflare.com for more information.

2024-05-27 06:53:59 UTC ?????

Bonjour ami du ciel, encore un super article qui vient nourrir notre connaissance et nous interroge sur notre place dans l’univers. MERCI !

Peut-être bientôt un article sur les images du télescope James Weeb ? Tu nous l’avais présenté à son lancement, je mets le lien :

https://resistancerepublicaine.com/2021/09/29/le-plus-puissant-telescope-spatial-jamais-lance-le-jwst-sera-mis-en-orbite-le-18-12-2021/

Bonjour ami Jules,

Effectivement j’avais présenté le JWST peu de temps avant son lancement. Je m’étais promis ensuite de faire un condensé des principales photos et découvertes que nous amènera ce télescope.

Il y a déjà maintenant environ deux ans et demi que le JWST est en orbite. Il a déjà transmis des milliers de photos et fait des dizaines de découvertes (mon modeste prochain article y fait justement allusion par la découverte de deux trous noirs supers massifs en train de fusionner).

C’est promis, dans un article à venir, je ferai un résumé de tout cela. C’est très difficile, car je suis l’actualité du JWST une à deux fois par semaine régulièrement, et les découvertes sont quasi quotidiennes !

Cher ami Cachou, merci pour ce deuxième volet qui n’a rien à envier au premier! Comme tu le dis, l’astronomie est sans doute la science qui nous promet les plus belles et plus nombreuses découvertes.

Merci à toi, mon ami Le chti français, de tes encouragements qui me font très plaisir. En effet, l’Astronomie est loin de nous avoir tout révélé. Dans le prochain article, je décris la fusion de deux gigantesques trous noirs (chacun étant équivalent à 50 millions de masses solaires), trous noirs ayant été créé à peine 740 millions d’années après le big-bang, donc plusieurs milliards d’années avant la création de notre planète. Découvert par le JWST.

Il y aura également d’autres informations dans le prochain article.

Cher professeur que de science en votre auguste tête. J’ai fait un rattrapage pour la première partie. Y-a-t-il une chance pour qu’une exoplanète soit habitée ?Sommes-nous seuls dans l’univers? Si c’est le cas, c’est rassurant, nous ne serons pas envahi par les petits hommes gris. Ou verts?

Merci ami Argo.

Il existe maintenant plus de 5 500 exoplanètes connues et non habitées.

Je propose que l’une d’entre elles devienne habitée : par le malade profond locataire (gratuit) de l’Elysée.

Je suis prêt à payer la fusée pour un aller simple.

Une excellente idée. On fera une cagnotte.