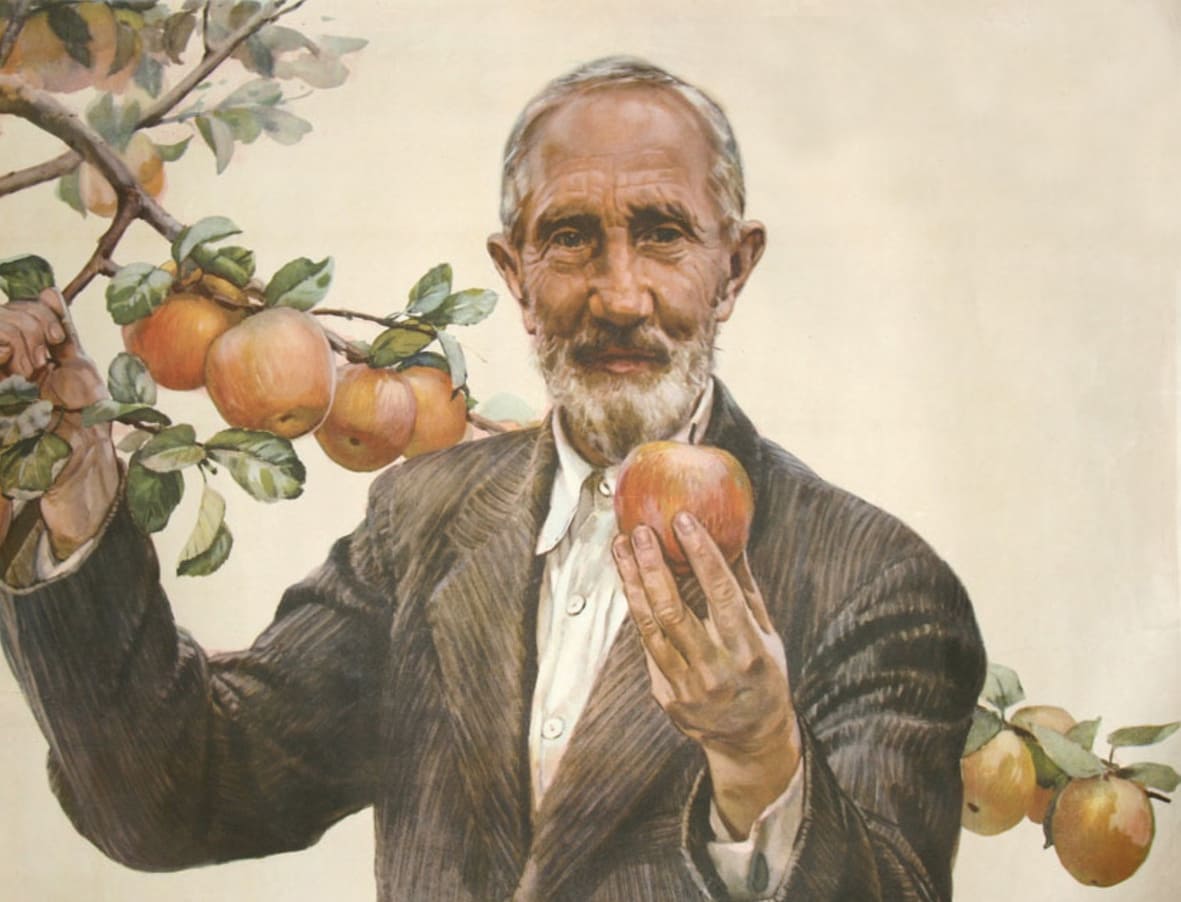

À l’occasion du 170ᵉ anniversaire de sa naissance, retour sur le parcours d’un autodidacte qui révolutionna l’arboriculture russe

« Nous ne pouvons pas attendre les faveurs de la nature. Les lui prendre est notre tâche. » Cette formule, gravée dans la mémoire collective russe, résume à elle seule l’esprit d’Ivan Vladimirovitch Mitchourine (1855-1935), cet agronome autodidacte qui transforma littéralement les paysages fruitiers de Russie.

Une vocation née dans l’enfance

Né le 15 octobre 1855 (ancien calendrier) à Dolgoïe, dans la région de Riazan, Ivan Mitchourine grandit dans une famille marquée par la tragédie : sa mère meurt alors qu’il n’a pas encore cinq ans, et ses six frères et sœurs décèdent tous en bas âge. Élevé par son père, officier de profession mais horticulteur passionné, le jeune Ivan hérite d’une tradition familiale remontant à son arrière-grand-père, déjà réputé pour ses talents dans l’art des jardins. Cette transmission se révèle déterminante : dès l’âge de huit ans, l’enfant maîtrise les techniques de greffe, aide son père au rucher et dévore les ouvrages de biologie.

Les rêves d’études supérieures du jeune homme se heurtent à la dure réalité : la faillite familiale brise ses espoirs d’intégrer un lycée de la capitale. Inscrit au gymnase de Riazan, il en est rapidement renvoyé pour son attitude rebelle face à l’administration. Contraint de gagner sa vie, Mitchourine entre au service des chemins de fer comme simple commis. Sa détermination lui permet de gravir les échelons jusqu’au poste d’assistant du chef de gare, tout en se formant en autodidacte au télégraphe et à l’électricité.

La naissance d’une pépinière extraordinaire

L’année 1874 marque un tournant dans sa vie personnelle : il épouse la fille d’un serf, union qui scandalise sa famille et lui vaut d’être rétrogradé au rang de simple employé. Un an plus tard, en 1875, avec ses maigres revenus, Mitchourine loue un modeste lopin de terre de 500 mètres carrés près de Tambov. C’est le début d’une aventure scientifique qui durera soixante ans. Tout en continuant son travail ferroviaire, il consacre l’intégralité de son salaire à l’achat de semences, de plants et de livres spécialisés, soutenu sans faille par son épouse qui partage sa passion et ses sacrifices.

En 1899, devenu pépiniériste accompli, il acquiert un terrain de 13 hectares où il transfère sa précieuse collection. Pendant des années, Mitchourine tente en vain d’attirer l’attention des autorités tsaristes. Entre 1905 et 1910, il multiplie les propositions auprès du département de l’agriculture impérial, offrant de mettre son expertise au service du pays. Mais ses lettres restent sans réponse, et pour tout soutien, l’Empire ne lui accorde que deux modestes décorations. Il reçoit même une offre officielle des États-Unis en 1913, qu’il décline par attachement à sa patrie.

L’apogée sous le régime soviétique

La révolution d’Octobre change radicalement son destin. En 1920, Lénine ordonne personnellement qu’une étude soit menée sur les travaux de Mitchourine. Le 11 septembre 1922, Mikhaïl Kalinine, président du Comité exécutif central panrusse, lui rend visite à la demande expresse du dirigeant soviétique. Le 20 novembre 1923, un décret du Conseil des commissaires du peuple transforme sa pépinière en établissement de recherche scientifique, déclarée « institution d’importance nationale ». Mitchourine reçoit une pension viagère et les plus hautes distinctions : l’ordre du Drapeau rouge du Travail en 1925, l’ordre de Lénine en 1931. En 1932, la ville de Kozlov, où il réside, est rebaptisée Mitchourinsk en son honneur. En 1934, l’Union soviétique crée le Laboratoire central de génétique Mitchourine. L’année suivante, peu avant sa mort le 7 juin 1935, il est nommé membre honoraire de l’Académie des sciences de l’URSS et de l’Académie d’agronomie Lénine, recevant même le titre de docteur ès sciences biologiques, lui qui n’avait jamais suivi de formation universitaire.

Un legs scientifique considérable

L’œuvre de Mitchourine est monumentale : plus de 300 nouvelles variétés de fruits et de baies, dont des pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, abricotiers et vignes.

Son apport majeur réside dans l’acclimatation de plantes méridionales aux rudes climats du centre et du nord de la Russie. Il fut ainsi le premier à cultiver avec succès des cerisiers, des amandiers, de la vigne, du raisin et des abricots dans ces régions où personne ne les croyait viables.

Sa méthode de croisement de plantes géographiquement éloignées devint une référence pour les sélectionneurs du monde entier. Il développa également le « processus du mentor », technique consistant à greffer des boutures d’une espèce réputée sur une espèce plus robuste pour transmettre les qualités de la première à la seconde.

Mitchourine considérait que la tâche du sélectionneur était d’assister et d’améliorer la sélection naturelle. Ses hybrides de pommes, poires, cerises et sorbiers furent largement diffusés dans les sovkhozes et kolkhozes du pays, transformant durablement le paysage agricole soviétique.

Pourquoi le « Musée Darwin » de Moscou pour le célébrer ? (Et pas un centre islamique…)

Pour relier cet exposé au sujet qui nous intéresse sur RR, l’islam, on soulignera que Mitchourine a une démarche à l’opposé des adeptes d’Allah ! Ici, point de Coran ou de sourates qui auraient réponse à tout !

Mitchourine est un agronome autodidacte qui pense pouvoir agir délibérément sur les lois de la nature pour améliorer l’homme et la société.

« Nous ne pouvons pas attendre les faveurs de la nature. Les lui prendre est notre tâche. »

La formule illustre une orientation matérialiste et techniciste, fidèle à une vision darwinienne appliquée à l’agronomie, où l’homme agit activement sur le milieu pour obtenir des résultats souhaités, plutôt que de se reposer sur la Mecque et les imams ! L’oeuvre de ce scientifique russe nous rappelle combien l’islam n’a jamais rien apporté de positif à l’humanité !

Mitchourine est un interprète pragmatique des idées de Darwin, transférant l’idée d’évolution des plantes dans une pratique de sélection et de domestication ciblée (l’idée que l’environnement peut être dirigé par l’homme pour produire des résultats bénéfiques).

Sa position est généralement décrite comme rationaliste et utilitariste: il voit la transformation du paysage agricole comme un progrès technique et social, fondé sur l’expérimentation, l’observation et l’ingéniosité humaine plutôt que sur des conclusions tirées du Coran ou d’un fatalisme naturel.

Dans les sources historiques et biographiques, on insiste sur son statut de patriote et son engagement à « diriger l’évolution » des formes végétales pour servir les besoins humains, ce qui s’inscrit dans un cadre de modernisation agricole et de centralisation scientifique, surtout après la révolution et durant les premières décennies soviétiques.

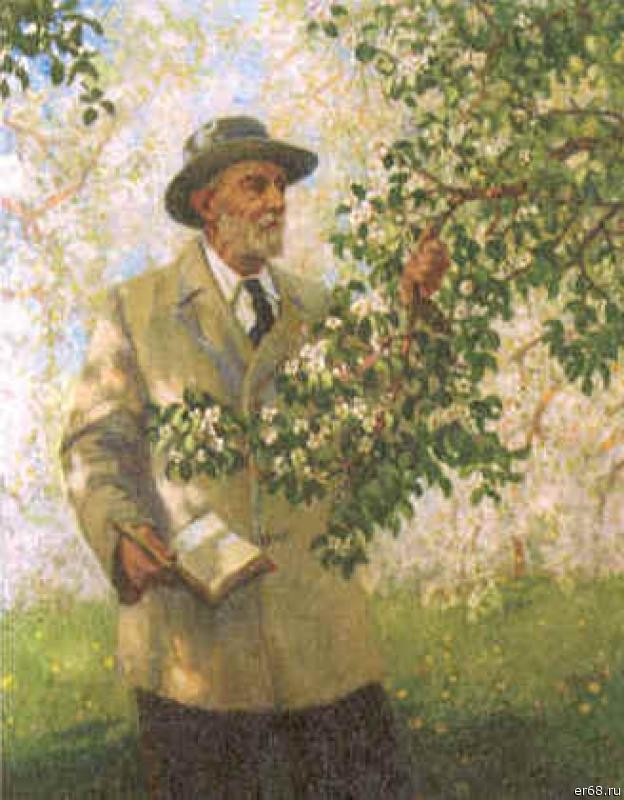

Aujourd’hui, alors que le Musée Darwin de Moscou célèbre le 170ᵉ anniversaire de sa naissance par une exposition consacrée aux jardiniers et à l’arboriculture, il convient de distinguer l’œuvre concrète de ce scientifique autodidacte — qui enrichit véritablement l’agriculture russe — de l’utilisation politique et idéologique qui en fut faite après sa mort.

Ivan Mitchourine reste avant tout l’homme qui, par sa persévérance et son génie empirique, réussit à « arracher à la nature ses bienfaits » et à faire pousser des fruits là où personne ne l’aurait cru possible.

141 total views, 139 views today

Merci Jules pour ce très bel article! La différence entre cette philosophie et celle d’aujourd’hui est que Mitchourine ne fait qu’agir en étant « l’âme » entre le monde végétal et ne fait que ce que la nature permet, or aujourd’hui, on joue à l’apprenti sorcier et on s’installe en démiurge en modifiant l’essence même de la nature avec les OGM. Merci aussi pour ces merveilleuses illustrations! On en redemande ! Bonne journée et bonne célébration du 11 novembre.