Du côté du Campe après le passage du cyclone du 19 août 1890

« Jamais nous n’avions eu en Suisse de désastre semblable à celui qui a frappé la Vallée de Joux. Jamais catastrophe plus inouïe, plus imprévue que celle du 19 août 1890, n’avait atteint notre pays ».

Mélanie Meylan, née en 1864, décédée en 1944 (le soir de Noël…), avait 26 ans quand le cyclone de 1890 dévasta certains hameaux et bois de la Vallée. Il n’est toutefois pas certain qu’elle fut encore en cette haute combe à l’heure de ce grand et tragique événement. Il ne fait aucun doute cependant qu’elle en entendit suffisamment parler lors de ses visites au vallon natal pour pouvoir, quelque quinze ans plus tard, raconter presque par le menu de quelle manière cette tornade ravagea la contrée.

On sait combien cet événement marqua la mémoire populaire. A l’heure où Mélanie Meylan écrivait cette histoire qui ici n’a rien d’une légende, mais n’est que le pur reflet de la réalité, mis à part les petits arrangements toujours nécessaires dans une nouvelle de ce genre, il est certain que la plupart des Combiers avaient encore parfaitement en mémoire ces heures angoissantes. Ils durent en conséquence revivre tout ce qu’il avait pu connaître de cette journée par le biais de la lecture de Mélanie Meylan, et même si celle-ci en principe s’adressait à des enfants.

Le cyclone lui aussi entrait dans la légende

Illuminations au temple du Sentier, plus de 1000 bougies pour les Vêpres Luthériennes, Vallée de Joux (Suisse)

Nuit tragique et Paix de Noël (C’est Noël, Noël 1906, texte de Mélanie Meylan)

– Oh ! maman, puisque c’est aujourd’hui Noël, raconte-nous une histoire ! dit Adèle, posant sa grosse poupée et venant s’asseoir aux pieds de sa mère.

– Une histoire ! répétèrent ensemble deux petits garçons qui jouaient, construisant à l’aide de leurs cubes une série de tours aux pittoresques crénelures. Ils accoururent et la mère prit le cadet sur ses genoux.

– Daniel est trop petit, il ne comprend pas les histoires ! dit l’aîné, secouant sa tête brune aux yeux pétillants de malice et de gaîté.

Mais Daniel s’écria :

– Non, pas trop petit !… Moi veux bien écouter ! Et d’un air de gravité comique, il fixa sur sa mère son candide regard bleu-pervenche.

– Une histoire vraie, maman ! reprit Adèle. Une histoire de quand tu étais petite. La mère réfléchit un instant.

– Eh bien ! oui, mes chéris, vous aurez aujourd’hui une histoire vraie. Vraie dans tous les détails puisque j’ai vu moi-même toutes les choses que je vais vous raconter.

Alors dans l’atmosphère paisible de cette chambre où flambait la bûche de Noël, au grésillement de la neige qui fouettait les vitres, la mère commença son récit.

Il y a de cela déjà bien des années. C’était à la fin d’une brûlante journée du mois d’août. L’air était lourd, tout chargé d’électricité ; des nuages aux teintes plombées montaient à l’horizon. Beaucoup de gens étaient sortis de leurs demeures pour admirer le ciel qu’embrasaient d’incessants éclairs.

Nous étions assises avec quelques voisines, grand-mère et moi, sur le petit banc à l’extrémité du jardin. Les vaches paissaient sur l’alpage, nous écoutions le son de leurs clochettes et jouissions de ce grand calme lorsqu’un bruit sourd, étrange, se fit entendre du côté du sud. C’est la grêle ! que Dieu nous soit en aide ! dit grand-mère en le levant. Allons vite fermer les fenêtres et mettre les outils en sûreté. Chacun se disperse.

Je me rends en hâte avec mon frère, votre oncle Henri, dans l’atelier où nous travaillions ensemble ; tenez, cette même chambre où nous nous trouvons maintenant. Son établi d’horloger était ici et le mien au couchant, vers l’autre fenêtre. Le bruit que nous avions entendu grossissait, se rapprochait, devenait effrayant.

Soudain, à l’instant même où l’oncle enlevait de son établi une poignée d’outils d’horlogerie, les fenêtres, violemment arrachées de leurs gonds, volent en éclats et sont projetées au dehors avec une rapidité fantastique. Cela fut instantané. Était-ce la foudre ? Était-ce un ouragan d’une violence inouïe ? On ne s’en rendit pas compte au premier moment.

Fuyons ! s’écrie l’oncle, saisissant la poignée de la porte. Mais celle-ci, sous la poussée de l’air, résiste à la vigueur de son poignet. Venez, mes enfants ! dit grand-mère toute tremblante, et elle nous prend tous deux dans ses bras. C’était, autour de nous, un fracas si épouvantable qu’on eut dit que tout s’effondrait. Nous nous tenions embrassés, là, dans cet angle, sachant bien que, d’un instant à l’autre, le mur qui nous protégeait pouvait nous écraser.

Eh bien ! chose étrange, dans ce moment terrible, je n’éprouvais aucun frayeur. J’avais l’impression qu’entre nous et l’ouragan se tenait un être puissant quoique invisible. Bien que la lampe fût éteinte, nous étions environnés de feu : c’était une clarté si éblouissante qu’on distinguait les moindres objets. Je vois encore la robe de grand-mère : des fleurs violettes sur fond gris.

L’ouragan ne dura guère plus de deux minutes. Lorsqu’il fut passé, nous ouvrîmes la porte qui, cette fois, céda sans effort. La cuisine était entièrement obscure. Nous trébuchâmes contre un obstacle, une masse informe qui se trouvait à nos pieds.

Tout à coup, une lueur rouge, aveuglante, illumine toute la pièce. Cette clarté ne venait point de la fenêtre, mais d’en haut. L’idée nous vint que notre demeure, frappée par la foudre, incendiait. Mais non, nous étions à ciel ouvert ! Le plafond s’était effondré.

Le toit, les planchers supérieurs, avaient disparu. A la lueur des éclairs, nous pûmes alors distinguer un énorme tas de pierres, de mortier, de poutres brisées qui nous empêchait d’atteindre la porte. La lourde cheminée de pierre s’était écroulée, trouant le plafond et obstruant la cuisine de ses débris.

Cette porte d’atelier, fermée comme par une main mystérieuse tandis que la cheminée croulait, avait été notre salut à tous les trois. En nous retrouvant tous, sains et saufs, nous nous embrassons, le cœur plein de gratitude envers Dieu qui a épargné nos vies.

Nous eûmes toutes les peines du monde à gagner la maison voisine, celle du vieil oncle T. ; à chaque pas des troncs d’arbres déracinés, des pans de toits, des poutres enfoncées dans le sol, nous barrent la route. Un groupe était rassemblé devant la porte.

On s’aborde. Êtes-vous là tous ? Comme dans notre famille, aucun des membres ne manque à l’appel. Pourtant leur demeure est en partie détruite, le toit emporté, des pans de murs écroulés.

L’oncle T., un vieillard, avait coutume de se coucher avant huit heures. Ce soir-là, voyant l’aspect menaçant du ciel, il avait préféré laisser passer l’orage. Lorsque après la catastrophe, il ouvre la porte de sa chambre, que voit-il ? Son lit enfoui sous un tas de décombres, et de grosses pierres, des blocs de mortier sur l’oreiller, à l’endroit même où il devait reposer sa tête !…

Le vieillard avait l’une de ses filles établie à l’autre extrémité du hameau. Il était fort inquiet et très impatient d’avoir de ses nouvelles. A sa prière, nous nous acheminons, cousine Marie et moi, de ce côté. Parvenir jusqu’à elle n’était point chose facile. Partout des ruines.

Les éclairs ont cessé. Des groupes se forment, vont et viennent sur le chemin, à la lueur vacillantes des lanternes. On n’entend ni cri, ni pleurs ; le silence de la nuit a quelque chose de solennel. Chacun est grave. On s’aborde avec cette question : êtes-vous tous vivants ? Chose merveilleuse, inexplicable à vues humaines, il n’y avait pas une seule victime !

Tous ces gens qui avaient vu leurs toits s’enlever, leurs murs crouler, leurs demeures s’effondrer sur leurs têtes s’en tiraient vivants et sans la moindre blessure. Chacun avait son histoire à raconter : la façon providentielle dont sa vie et la vie des siens avaient été épargnées. La fille du vieil oncle, dont nous atteignons enfin la demeure, avait son logement tourné vers le nord. Des planches, arrachées d’un tas voisin et ramenées en arrière par le tournoiement du cyclone, étaient venues briser ses fenêtres et s’enfoncer dans la paroi. Mais ces terribles projectiles n’avaient blessé personne.

Eh bien ! oui, c’était un cyclone, cet ouragan qui venait de désoler notre vallée, de faucher en quelques secondes de magnifiques forêts de sapins, de renverser ou d’endommager une quarantaine de bâtiments, tous habités, et dont sept furent complètement détruits. On avait lu parfois sur les journaux que bien loin, sous le ciel d’Afrique, un cyclone avait englouti des vaisseaux, ravagé quelque île de l’océan et fait de nombreuses victimes. Mais l’idée ne nous serait jamais venue que ce fléau des tropiques pût un jour nous visiter.

Jamais je n’oublierai l’aspect de nos campagnes tôt après le cyclone. On aurait dit un champ de bataille. Des milliers de projectiles : bardeaux, poutres, planches, s’y trouvaient piqués comme des flèches. On voyait sur les prés des pans de toits, aplatis et disloqués, autour desquels s’évertuaient des travailleurs comme autant de fourmis affairées. Ils les relevaient pour s’en faire un abri provisoire.

Le dimanche au temple, M. le pasteur B. nous rappela, dans une éloquente prédication, toute la gratitude que nous devions à Dieu pour sa merveilleuse délivrance. Si les choses, nous disait-il, avaient suivi leur cours naturel, nous aurions aujourd’hui dans notre cimetière du Brassus une longue lignée de tombes portant toutes la date du 19 août !… Et vous savez qu’il n’y en a pas une !

Notre hameau n’était pas le seul ravagé par le cyclone. Nous avions des parents au Crêt des Lecoultre. Quelques jours plus tard, je m’en fus les visiter. De leur demeure il ne restait que quatre murs, nus et branlants ; toit, plafonds, parois, tout avait disparu, emporté bien loin sur les ailes de l’ouragan. Ils me montrèrent l’alcôve où toute la famille, à l’heure du péril, s’était réfugiée. Cet abri était le seul que le cyclone eut respecté. Ils se retrouvèrent tous, l’instant d’après, couverts de débris et de poussière mais sains et saufs dans leur chambre de ménage.

Plus de toit, plus de plafond, ils n’avaient que le ciel au-dessus de leur tête. Une lampe à suspension éclairait, quelques minutes auparavant, la chambre attenante à l’alcôve. Le contrepoids de cette lampe se retrouva plus tard à l’autre extrémité du hameau. Et pourtant cet objet rond, petit et lourd, devait donner peu de prise au vent. Figurez-vous la violence du courant qui a pu l’enlever dans les airs et le transporter à quelque cent mètres de distance !…

Dans une maison voisine où plafonds et poutres s’étaient effondrés, on avait retiré des décombres, l’un après l’autre, sept petits enfants, tous vivants et sans la plus légère égratignure…

– Oh ! je sais, moi ! s’écria la petite Adèle. C’étaient leurs anges gardiens qui les avaient protégés !

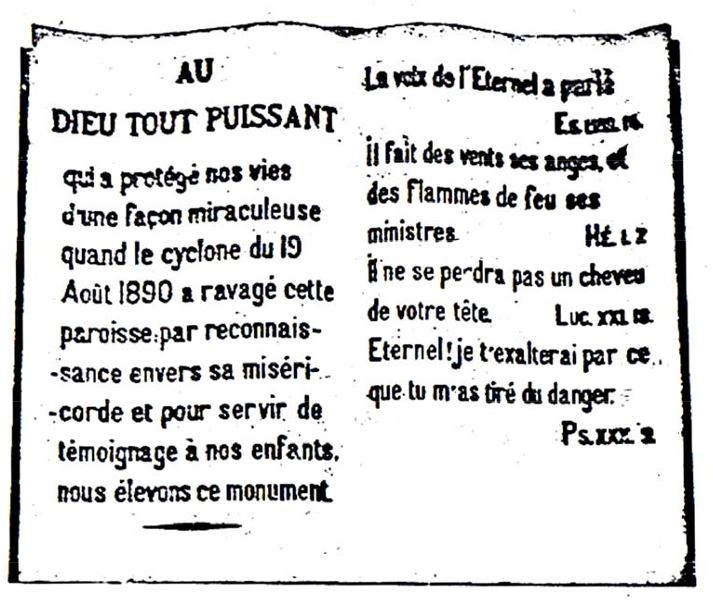

– Oui, quoiqu’invisibles, ils étaient bien là, ces esprits protecteurs dont nous parle l’Évangile. Et leur nombre fut légion. Car partout, dans chaque demeure, en cette nuit terrible, le miracle s’était répété : partout une main puissante, mais qu’aucun œil ne pouvait voir, s’étendit entre les créatures humaines et le fléau destructeur ! Pendant plusieurs années, un culte d’actions de grâces fut célébré le 19 août dans notre petite église du Brassus. De telles délivrances, des preuves aussi saisissantes de l’amour de dieu, de la manière dont il intervient dans les plus effroyables cataclysmes sont de celles qu’il ne faut point oublier. Par suite de diverses circonstances, trop longues à vous expliquer, ce culte d’anniversaire est tombé dans l’oubli. Beaucoup, comme moi, l’ont regretté. Mais il nous reste du moins un mémorial qui verra des siècles. N’avez-vous pas remarqué, dans l’église, entre la chaire et les galeries, quelque chose de particulier ?

– Oh, oui ! dit Henri. Une grosse Bible, toute ouverte et comme appliquée contre le mur.

– Un livre de marbre blanc, corrigea sa sœur. Je sais, on l’appelle la plaque du cyclone. C’est en effet le seul monument qui nous reste des événements que je viens de vous raconter. Il est là pour nous rappeler jusqu’à la fin la fragilité de notre vie.

Il nous rappelle aussi l’infinie bonté de Dieu. Car nous n’étions pas meilleurs que d’autres et cependant il a fait pour nous, en cette nuit de terreur et de détresse, un miracle tout aussi grand que ceux par lesquels, autrefois, il visitait et délivrait son peuple.

– Petit frère dort ! dit Henri, se levant tout à coup de sa chaise. Daniel en effet, malgré son héroïque résolution d’écouter jusqu’au bout, avait clos les paupières et dormait profondément. Mon histoire était trop longue pour lui, dit la mère, baisant au front le petit dormeur et le déposant sur sa couchette. Doucement, pour ne pas l’éveiller. Nous reviendrons tard dans la soirée, ce bon sommeil lui fera du bien.

Sept heures n’avaient point encore sonné que nos trois bambins se trouvaient prêts à partir pour la fête de Noël. Bien encapuchonnés, chaudement vêtus de leurs épais manteaux, ils ne craignaient point le froid, très vif à cette saison dans les contrées montagneuses. Lorsqu’on aperçut de loin les grandes fenêtres du temple brillamment éclairées, ils ne purent retenir des cris de joie. Quel ravissement, à cet âge, que la perspective d’un arbre de Noël. L’église était presque comble. Devant la chaire, le grand sapin chargé de noix, d’oranges, de filigrane, scintillant comme une mousse d’or, dressait sa pyramide étincelante. Les trois enfants, accueillis par de gentilles monitrices, prirent place auprès de l’arbre et joignirent leurs voix aux voix argentines de leurs petits camarades pour chanter :

Jésus est né ! Venez, bergers et mages ;

Anges du ciel, portez-lui vos hommages :

Oui, gloire aux cieux !

Paix en tous lieux !

Tandis que le prédicateur entretenait son jeune auditoire de ces messagers célestes chargés d’exécuter les décrets divins et de remplir auprès des hommes un ministère d’amour, Adèle, vivement impressionnée, contemplait à travers les branches le livre de marbre blanc, lumineux, qui se détachait en relief sur la pénombre des murs. A l’issue du service, sa mère, ancienne monitrice, s’approcha de ses collègues d’autrefois pour les remercier. Adèle prit alors par la main son jeune frère et les deux enfants s’approchèrent ensemble du livre mystérieux, scellé dans le mur. A demi-voix ils déchiffrèrent l’inscription que voici :

Toi qui lis cette histoire, – vraie dans tous ses détails, comme le disait en commençant la narratrice, si plus tard quelque excursion, quelque séjour de montagne te conduit à la Vallée du lac de Joux, n’oublie pas de t’arrêter un instant dans notre église du Brassus. Là, tu pourras voir le mémorial dressé par une population reconnaissante au Dieu de la Bible, au Dieu vivant non moins puissant pour délivrer, de nos jours, qu’il l’était, il y a des milliers d’années. Et tu comprendras mieux cette parole de l’Écriture : « L’Éternel est le même, hier, aujourd’hui et le sera éternellement. »

Le conte dans sa version originale (copie du livre de 1906) :

http://www.histoirevalleedejoux.ch/articles/16_nuit_tragique_et_paix_de_noel_par_melanie_meylan

Sur le 19 août 1890 :

1890. Le cyclone du 19 août 1890

Tornade à Saint-Claude (Jura) le 19 août 1890

3,414 total views, 1 views today

imaginons ce même phénomène aujourd’hui : les hystériques climatiques rouges déguisés en vert n’en finiraient pas de dénoncer le co2 et autre balivernes ! c’est dire encore une fois leur imposture et tartufferie à combattre impérativement