Préambule : oui, la France de Jacques Demy était enchantée. Rappelons-le, à l’heure où certains se permettent de réviser l’histoire : on apprend que Yann Tiersen, compositeur aigri de la musique d’Amélie Poulain, renie le film qui a fait sa fortune mais qu’il juge “raciste” : “Un Paris fantasmé, blanc, où le seul employé est Jamel Debbouze” !

N’en déplaise à cet islamo-collabo, la France d’avant le Grand Remplacement était blanche et la France ne comptait que quelques mosquées en 1960 contre bientôt 3000… . Alors régalons-nous avec les films qui en témoignent, avant qu’ils ne soient interdits comme en Iran, pour non conformité à la majorité islamique.

Quel aveu de fanatisme : Amélie Poulain ou Les Demoiselles de Rochefort ne pourraient plus être tournés aujourd’hui, au nom de la créolisation, du poids de la communauté musulmane qu’il ne faudrait pas « choquer » et, en filigrane, du néo-féminisme !

Paris est devenu un enfer : voir l’excellent article de l’ami Gérard Brazon sur RL : Remonter à Paris, c’est à chaque fois une déchirure plus profonde encore…

Jacques Demy (1931-1990) demeure l’un des cinéastes français les plus singuliers, celui qui a osé faire danser et chanter le cinéma français quand personne ne s’y attendait. Son œuvre, teintée d’une douceur mélancolique et d’un romantisme assumé, capture une France qui n’existe plus, celle des années 1960 et 1970, où l’innocence côtoyait déjà la désillusion.

Une France de carte postale et de mélancolie

Dans Les Parapluies de Cherbourg (1964), son chef-d’œuvre en technicolor, Demy filme une France provinciale idéalisée, presque irréelle dans sa beauté plastique. Les murs pastel, les devantures de magasins, les rues pavées de Cherbourg deviennent un décor d’opéra où Catherine Deneuve incarne Geneviève, vendeuse de parapluies amoureuse d’un garagiste. Tout est chanté, du quotidien le plus prosaïque aux serments d’amour éternel.

Extrait :

.

Mais Demy n’est pas naïf. Sous le vernis coloré, il filme la cruauté du temps qui passe, la séparation imposée par la guerre d’Algérie, les promesses trahies. Son cinéma est celui du regret, de ce qui aurait pu être et n’a pas été.

Nantes d’avant les islamo-collabos et Johanna Rolland

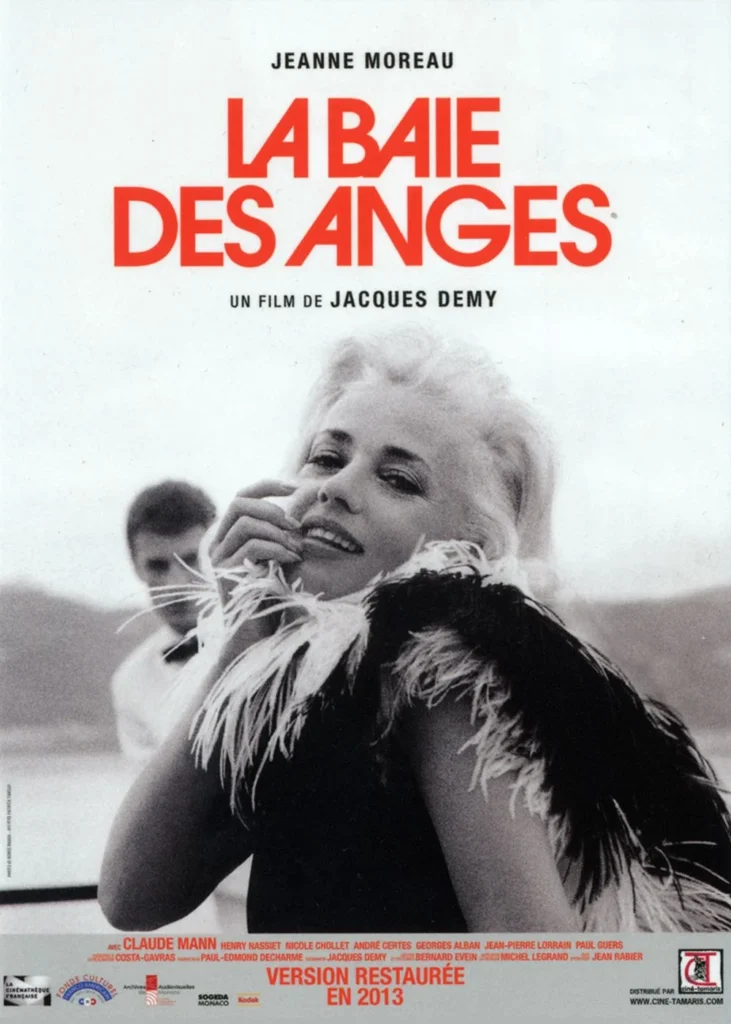

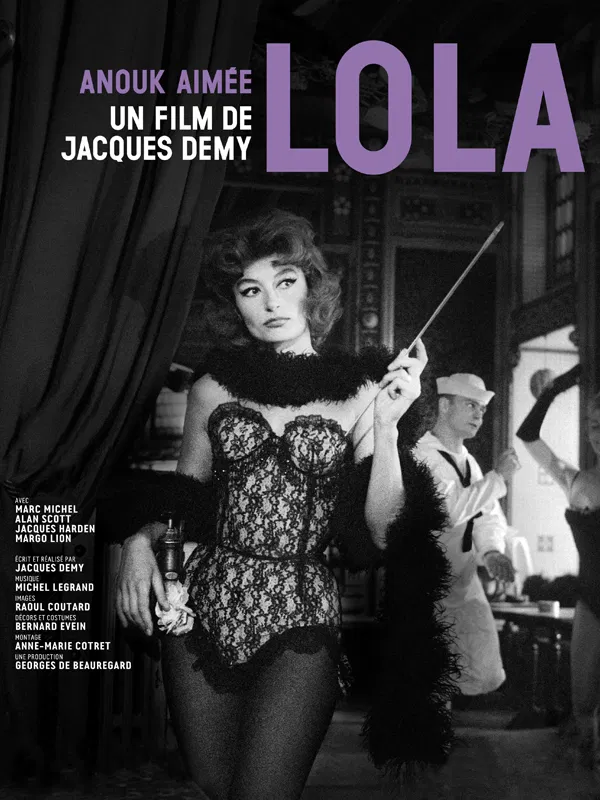

Nantes, sa ville natale, revient comme un leitmotiv dans son œuvre. Dans Lola (1961) et Une chambre en ville (1982), il filme cette cité portuaire avec la nostalgie de l’enfance perdue.

Lola, film qui nous sera assurément interdit si la France devient un jour une république islamique !

Les boulevards, les cafés, les chambres meublées deviennent les décors d’amours impossibles et de destins contrariés.

C’est une France populaire que Demy célèbre : celle des marins, des ouvriers, des danseuses de cabaret, des petites gens qui rêvent d’ailleurs tout en restant ancrés dans leur terre. Une France avant la modernisation brutale, avant que les centres-villes ne se standardisent, avant que les particularismes régionaux ne s’estompent, avant Johanna Rolland. Voir ici Nantes par Vincent Lapierre…

Le regret d’une certaine légèreté française

Ce qui émeut dans le cinéma de Demy, c’est cette capacité à filmer la grâce dans l’ordinaire. Ses personnages chantent leurs peines et leurs joies avec une spontanéité qui semble aujourd’hui appartenir à une époque révolue. Il y a chez lui une confiance dans les sentiments, dans la possibilité du bonheur, même éphémère, qui contraste violemment avec le cynisme ambiant de notre époque.

Jacques Perrin : voir article sur RR

Les Demoiselles de Rochefort (1967) incarne peut-être le mieux cette France optimiste, insouciante, qui croit encore à la possibilité de la comédie musicale en pleine rue. Gene Kelly et Catherine Deneuve dansent sur une place de province française, et pendant quelques instants magiques, tout semble possible. Cette légèreté, cette joie de vivre affichée sans honte, appartient à une France d’avant les crises économiques, d’avant le désenchantement.

Extrait :

.

Conclusion : l’éternel présent du rêve

Jacques Demy nous manque parce qu‘il filmait une France qui se savait déjà en train de disparaître. Son regard n’était pas aveuglément nostalgique : il saisissait la beauté des choses au moment même où elles s’évanouissaient. Ses films sont des bulles de temps suspendues, des instants de grâce arrachés au réel.

Cette France-là, celle des ports, des parapluies colorés, des chansons fredonnées dans la rue, des amours absolus et des séparations déchirantes, continue d’exister dans ses images.

Peau d’Âne (1970) mêle conte féerique et poésie visuelle pour raconter l’évasion d’une princesse déguisée en souillon afin d’échapper à un destin imposé, avec des couleurs chatoyantes et une musique enchanteresse qui soulignent son voyage vers la liberté et l’amour véritable. Coupures de presse 1 et 2

Une France en voie de disparition ?

Prenons garde de ne pas nous laisser gagner par la grisaille et le voile islamique.

Iran 1970, photo de deux actrices :

Voir notre article Des photos fascinantes de l’Iran d’avant les mollahs

5,477 total views, 1 views today

Bonjour Jules et merci! Je vois que tu parles du brouillard dans un commentaire ci-dessous et en effet, j’étais ce matin dans la Somme est on a été gâtés ! Pour donner un peu mon point de vue sur Jaques Demy j’ai vraiment du mal a aimer ses films, c’est assez contradictoire mais beaucoup de chansons que l’on y retrouve sont vraiment de haute volée, c’est en même temps inspiré du classique et du jazz moderne. Mon film préféré qui me rappelle des souvenirs d’enfance est celui avec Donovan, le chanteur folk : » le joueur de flûte de Hamelin » que tu n’as pas cité dans ton article, il est d’une grande poésie. Bonne fin de journée.

Bonjour Le chti français : bonne idée Le Joueur de flûte ! Bon dimanche et bon début de semaine

Les résultats du féminisme.

cette blague !

une merveille de cinéma et d’acteurs : un merci éternel à J. DEMY – oui la france d’après guerre courageusement remise sur pieds par de vrais politiques et le courage de nos ainés, était un enchantement – le gauchisme islamisé immigrationniste, antisémite et destructeur, a ruiné le pays en moins de 50 ans ! la gauche, c’est la perversion de l’esprit : « gardons ça à l’esprit » comme le dit MBC

Bonjour Anti-col, oui la France d’après guerre avait besoin de rêver (couleurs des années 50) mais elle a surtout été courageuse

En huit ans, Macron a tout détruit, la joie de vivre, l’optimisme, l’espérance qui nous restaient, à dire vrai, bien écornés par ces prédécesseurs. Merci Jules, et bon dimanche.

Bon dimanche Argo (brouillard ce matin)

Toutes ces femmes iraniennes, afghanes, libanaises, qui étaient si libres dans les années 50, quelle horreur de voir ce qu’elles ont dû devenir à cause de cette saloperie de secte. Et quelle colère de savoir que nos connards de politiques veulent leur présent pour notre futur.

Bonjour Julie : oui on enrage de voir les générations passer et la mémoire se perdre. Verrons-nous la fin de république islamique d’Iran ?