Tout en marchant à mes côtés le long de la rue qui menait vers la section pauvre de la ville, Grand-mère avalait de grandes goulées d’air frais soufflant des montagnes.

Elle semblait être au bout du rouleau et ses traits ne cachaient ni son inquiétude ni sa désespérante résignation à ce qui manifestement l’attendait au tournant. Nous étions en route pour visiter des gens qu’elle connaissait et qui avaient récemment enduré des revers de fortune, m’avoua-t-elle. Grand-mère n’était guère une personne volubile même dans ses bons moments. Je la suivais souvent sans poser trop questions dont la plupart se heurtaient irrémédiablement à un silence glacial.

– Combien de temps allons-nous rester là-bas ? Osai-je lui demander.

– Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Ne t’inquiète pas, nous serons de retour avant la tombée de la nuit, ajouta Grand-mère à contrecœur, juste pour me rassurer.

Nous charrions autant de petits pots de nourriture que nos deux mains pouvaient tenir, du pain rond fraîchement cuit et une multitude de flacons contenant ses concoctions. Ces fréquentes virées auxquelles je ne pouvais me dérober m’attristaient. Grand-mère vieillissait et à elle seule, elle ne pouvait mener à bien sa sainte mission. Il était difficile de définir le nombre de fois qu’elle visitait ces familles en détresse, eu égard à son emploi du temps personnel, qui était au mieux, chaotique, et duquel elle dépendait essentiellement. C’était néanmoins un fardeau énorme pour une vieille femme.

Nous nous approchâmes d’une maison délabrée qui exposait avec hardiesse des fenêtres en forme de petits trous dans les murs, et une porte bancale en bois. À l’intérieur, le sol manquait de carreaux, mais s’enorgueillissait d’une fine couche de ciment. Les murs en torchis étaient déprimants, et la lumière pénétrait à peine ce carré de misère, qui ne comprenait qu’une seule et unique chambre. Une ribambelle d’enfants émaciés et amorphes jouaient aux billes autour du matelas où gisaient leurs parents, presque comateux. L’endroit pestait la misère, puait la mort. Malgré ma familiarité avec cette atmosphère, je reculai instinctivement à l’odeur qui en émanait, une sueur froide serpentant le long de ma colonne vertébrale.

– Puis-je rester dehors s’il te plaît ? Demandai-je à Grand-mère.

– Bien sûr, me répondit-elle pendant qu’elle déployait ses plats de nourriture sur la table minuscule. Les enfants, visiblement affamés, se jetèrent instantanément sur eux. Et tandis qu’ils se gorgeaient, Grand-mère s’approcha des parents malades pour les nourrir à la cuillère de sa soupe. Je me tenais debout à l’extérieur. J’avais honte de ma faiblesse et de mon incapacité à lui prêter la main. Je tentais à maintes reprises d’entrer dans la petite salle, mais revenais sur mes pas dès que l’odeur terrible envahissait mes narines.

Il faisait presque nuit lorsque nous quittâmes le quartier, charriant des pots vides. Nous marchions en silence, perdues dans nos pensées quand, pour la première fois Grand-mère sentit le besoin de me gronder. – Tu ne devrais jamais exposer ainsi ta faiblesse, parce que, pour une chose, elle perturbe les gens que nous visitons, me reprocha-t-elle d’un ton sévère. – En outre, poursuivit-elle, – la vie est totalement imprévisible. Nul ne sait quand et comment chacun d’entre nous pourrait se trouver à tout moment dans une situation analogue. J’espère que tu le réalises, me dit Grand-mère.

– J’en suis consciente, et je voulais vraiment t’aider, mais j’ai eu le vertige et ai failli presque vomir tout le contenu de mon estomac. Je suis terriblement désolée, Grand-mère. Je ferai mieux la prochaine fois, lui promis-je.

– Il n’y aura pas de « prochaine fois » pour certains d’entre eux, et leurs enfants deviendront orphelins, répliqua-t-elle, placide.

– Il est déjà trop tard pour eux.

Les yeux secs, elle jeta un regard laconique aux cieux qui s’assombrissaient, et moi, traînant lamentablement derrière elle, étais le témoin silencieux de sa frustration et de sa colère qu’elle ne cherchait plus à contenir.

– Parle-moi s’il te plait, Grand-mère, l’implorais-je.

Mais Grand-mère se parlait pathétiquement à haute voix. – La vie n’évolue pas forcément de la meilleure des façons. Pouvons-nous de manière explicite parler de certains événements et du désarroi de certaines générations marquées par la tragédie ? On croirait presque qu’elles étaient prédestinées à souffrir. Était-ce la faute de l’homme ? Était-ce inévitable ? Ou n’était-ce après tout ‘qu’un mauvais coup de sort’, nul ne peut en définir les causes. D’autres blâmeront une société régie par des dogmes rigides et des préconceptions. Nous pouvons nous égosiller face au désert de la pauvreté et de la perte de l’humanité… Grand bien nous fasse…, marmonna-t-elle lasse, le vent répercutant l’écho de sa voix.

C’étaient alors ma grand-mère, et moi, jeune demoiselle qui faisait connaissance avec les niveaux de pauvreté sévissant dans notre ville.

– C’était encore pire, il y a quelques décennies, déclara Grand-mère. – Mais la tragédie personnelle ne provient pas uniquement de la pauvreté – pour certains, oui, peut-être ! Il y a, toutefois dans des communautés, des histoires où la stigmatisation sociale et le déshonneur s’empilent au-dessus de la souffrance infligée par la pauvreté.

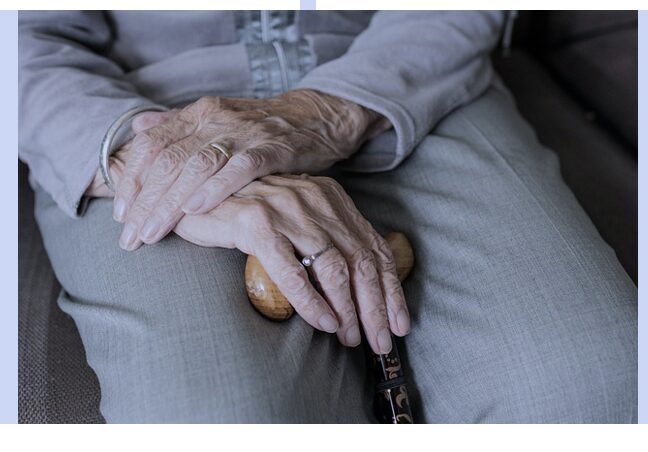

Pour la première fois, j’assimilais ce qui était profondément enraciné en elle, les véritables aspects de ses pensées qu’elle n’avait jamais partagées avec moi ou avec quiconque auparavant. Je lui pris la main que je resserrai doucement. Sa peau était rugueuse et ses doigts aussi noueux que des sarments de vigne.

Extrait de l’œuvre de Thérèse Zrihen-Dvir – Gouttelettes de bonheur

710 total views, 710 views today

Ce récit dramatiquement humain me rappelle l’interview d’Albert Cohen grand écrivain hélas en partie oublié qui vivait en Suisse ,interviewé par ce cher Jacques Chancel hélas disparu lui aussi , lors de cette discutions d’ y il y a au moins 50 ans que je n’oublierais jamais , Jacques Chancel demanda a Albert Cohen , cher Albert Cohen comment définiriez vous la COMPASSION ? Albert Cohen dans sa grande sagesse lui répondit : » la COMPASSION C’est LA PITIÉ D’AMOUR ………………….ou comment avoir pitié de » L »AUTRE » et lui donner son cœur et son soutient sans le froisser ……………..tout un art sacré ………………….

Merci pour ce magnifique récit, tellement triste. L’homme n’a jamais réussi à résoudre ses problèmes depuis son apparition. Toujours des guerres, des haines, des massacres, la misère. Certains sont porteurs de lumière pour dissiper quelque peu l’obscurité des jours. Merci à eux d’exister. Et que la paix soit avec eux. Et avec vous Thérèse, pour vos articles si justes de vérité.

Bonsoir Argo

C’était ma grand-mère et moi qui traînait derrière elle. Quand on a grandi dans une ambiance pareille, on a regard plus pur envers toute la création. Merci très cher ami.

Cher Argo,

C’était ma grand-mère et moi qui traînais derrière elle. Je pense que vous l’aviez deviné. Quand on a grandi dans cette ambiance/atmosphère, on peut se permettre de regarder les cieux d’un oeil pur.

Merci pour être ce que vous êtes cher Argo.

Merci, Thérèse, pour ce récit poignant qui capture avec justesse la transmission intergénérationnelle de la compassion et l’apprentissage douloureux de l’empathie face à la misère humaine. On dirait un conte initiatique. Je suis bouleversé par la dignité silencieuse de cette grand-mère qui, dans l’ombre, portait secours aux malades. Merci de nous aider à porter notre regard vers les trop rares « Gouttelettes de bonheur »

Cher Jules,

Il y a un proverbe qui dit que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre. J’ai trois filles et elle ont appris la leçon à mon grand bonheur et ma joie de leur avoir inculqué quelque chose qui tient du merveilleux et que j’ai l’honneur de partager avec vous tous. Merci pour votre présence dans ma vie.