Territoires historiques et zones d’influence du Maroc annexés par l’Algérie. (Walid Belfkih/Le360.

Territoires historiques et zones d’influence du Maroc annexés par l’Algérie. (Walid Belfkih/Le360.

TERRITOIRES MAROCAINS ATTRIBUÉS PAR LA FRANCE À L’ALGÉRIE : ORAN, TLEMCEN ET MASCARA

Boualem Sansal a passé un an dans les geôles algériennes pour avoir osé exhumer une vérité trop lourde pour le pouvoir: la carte réelle du Maghreb avant la colonisation. En rappelant que l’Ouest algérien fut marocain – impôts levés par les sultans, monnaie en circulation, gouverneurs nommés depuis Fès – l’écrivain a provoqué une panique d’État. Cette chronique retrace, archives à l’appui, le fil historique qu’il a simplement refusé de sacrifier au silence.

Boualem Sansal a retrouvé, enfin, l’air libre, après une année d’emprisonnement en Algérie. Son «crime»? Avoir rappelé, lors d’un entretien, que la France coloniale a redessiné les frontières au bénéfice de l’Algérie en y annexant de vastes territoires relevant depuis des siècles du Maroc. Rien de plus. Il s’est borné à exhumer des faits historiques enfouis dans les archives, ces vérités poussiéreuses que le récit officiel algérien préfère laisser sous scellés.

En ressuscitant cette mémoire dérangeante, Sansal a brisé le miroir complaisant d’une nation qui s’est construite sur le mythe, l’omission et le mensonge. Il a touché le point qui fait le plus mal: l’absence d’une nation algérienne avant la conquête française et l’édification, par Paris, d’un territoire «algérien» taillé dans la chair de ses voisins.

Aujourd’hui, alors que la liberté lui est rendue, il importe plus que jamais de revenir sur ces faits qu’il a eu l’audace, en tant qu’Algérien, de projeter dans la lumière, et de démontrer en quoi il n’a fait que dire la vérité. Cette chronique entend saluer son courage intellectuel et établir, documents à l’appui, la solidité historique de ses déclarations.

Oran, Tlemcen, Mascara: l’ouest algérien cité par Sansal comme marocain

Les sultans alaouites ont exercé des actes de souveraineté sur Oran entre le 17ème et le 19ème siècle, notamment en prélevant l’impôt. En 1900, René Basset, dans sa «Mission à Nedromah et chez les Traras», consacre de longues pages à la gouvernance d’Oran. Sous sa plume, l’épopée des Alaouites à Oran reprend vie, révélant les jeux d’influence, de pouvoir et de souveraineté qui ont tissé l’histoire de la ville. Il évoque ainsi «Mawlay Ismaïl(1672-1727) qui étendit son autorité jusqu’à Ayn-Madi (aujourd’hui en Algérie, NDLR) en imposant un impôt», véritable affirmation de souveraineté sur la région. Quelques décennies plus tard, «Mawlay al-Yazid» (1790-1792) prolonge et intensifie cette emprise «en introduisant un nouvel impôt frappant chaque maison d’Oran», inscrivant cette fois clairement le lien fiscal entre la ville et le pouvoir chérifien.

Carte du «Grand Dictionnaire universel Larousse du XIXe siècle», publiée en 1866, incluant Oran, Tlemcen et Mascara dans le Royaume chérifien.

Basset révèle également ses découvertes au fil de ses recherches dans les archives locales. Après avoir consulté la correspondance des cheikhs et des communautés maraboutiques de la région, il reconnaît: «J’ai trouvé dans la correspondance des cheikhs de cette zaouyah (zaouia) avec les chérifs du Maroc, la preuve des relations que ces princes entretenaient avec eux.»

Georges Marçais, célèbre orientaliste, notait dans «L’architecture musulmane d’Occident» (1954), que Tlemcen, avant 1830, vivait sous l’autorité directe des souverains marocains: «Les oulémas de Tlemcen reconnaissaient la légitimité des sultans marocains»; la ville représentait selon lui «un maillon essentiel des caravanes» qui s’enfonçaient vers le Sud Oranais, les «marchands de Tlemcen commerçaient régulièrement avec Fès et Marrakech».

«Carte du Maroc», dressée en arabe par René Leclerc en1905, incluant Oran, Tlemcen, Mascara dans les frontières marocaines.

Selon un autre livre d’Ernest Mercier («Histoire de l’Afrique septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus reculés jusqu’à la conquête française» (1888)), la grande région de Tlemcen était intégrée culturellement et administrativement depuis le moyen-âge au Maroc, «une plate-forme de premier ordre servant de point d’appui aux expéditions marocaines vers l’est», et de «marché caravanier sur la route de Tindouf et de Tombouctou».

L’historien Bernard Lugan a consacré deux chroniques fondamentales à la ville de Tlemcen, à lire absolument sur Le360: Quand Tlemcen était marocaine et Tlemcen et le Maroc.

La monnaie marocaine en usage à Oran jusqu’en 1838

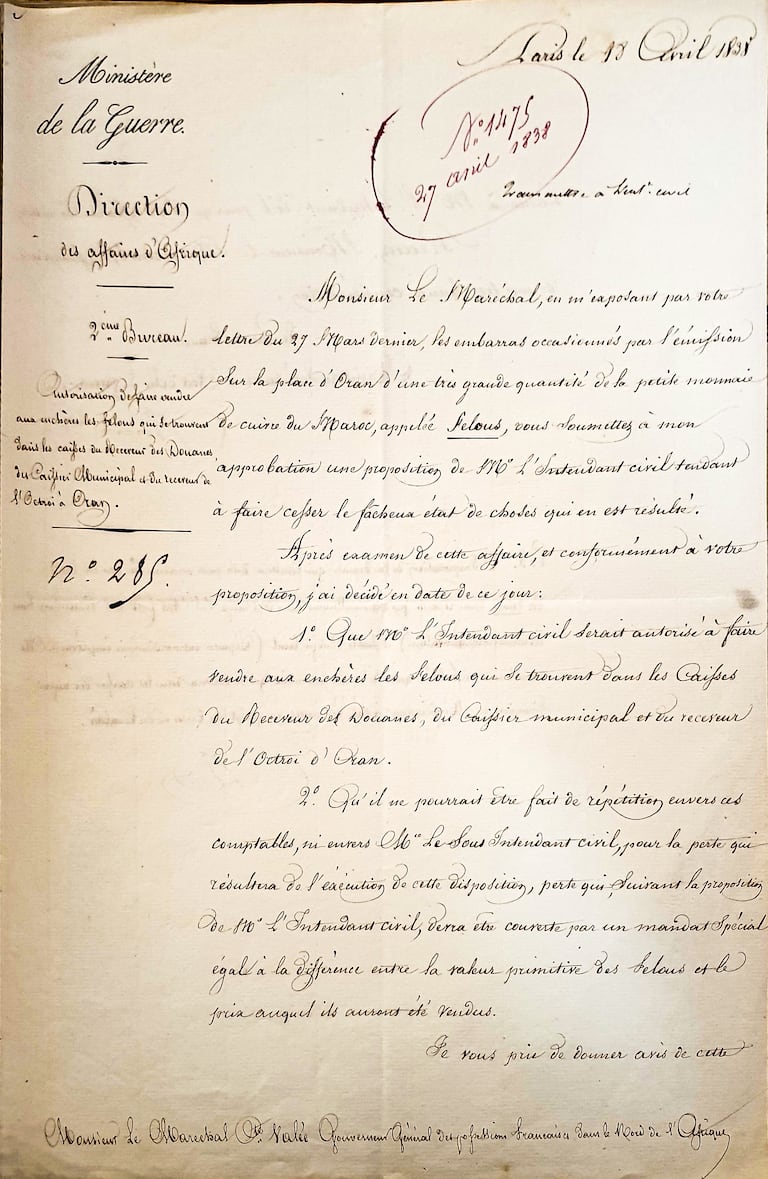

Le 18 avril 1838, le ministre français de la Guerre, Bernard Simon, adresse à Sylvain Charles Valée, gouverneur général à Alger, une lettre où il aborde un sujet hautement sensible: le sort à réserver à la monnaie en usage à Oran, le «felous marocain» qu’il faut remplacer par le franc, nouvelle monnaie officielle:

«Monsieur le Maréchal, en m’exposant par votre lettre du 27 mars dernier les embarras occasionnés par l’émission sur la place d’Oran d’une très grande quantité de la petite monnaie de cuivre du Maroc appelée “Felous”, vous soumettez à mon approbation une proposition de M. l’Intendant civil tendant à faire cesser le fâcheux état de choses qui en est résulté.»

Courrier daté du 18 avril 1838, adressé par le ministre de la Guerre de France, Bernard Simon, au maréchal Sylvain Charles Valée, gouverneur général à Alger au sujet du sort à réserver à la monnaie marocaine amassé par le trésor et les douanes de la ville d’Oran. Archives Dépôt de Guerre, Paris.

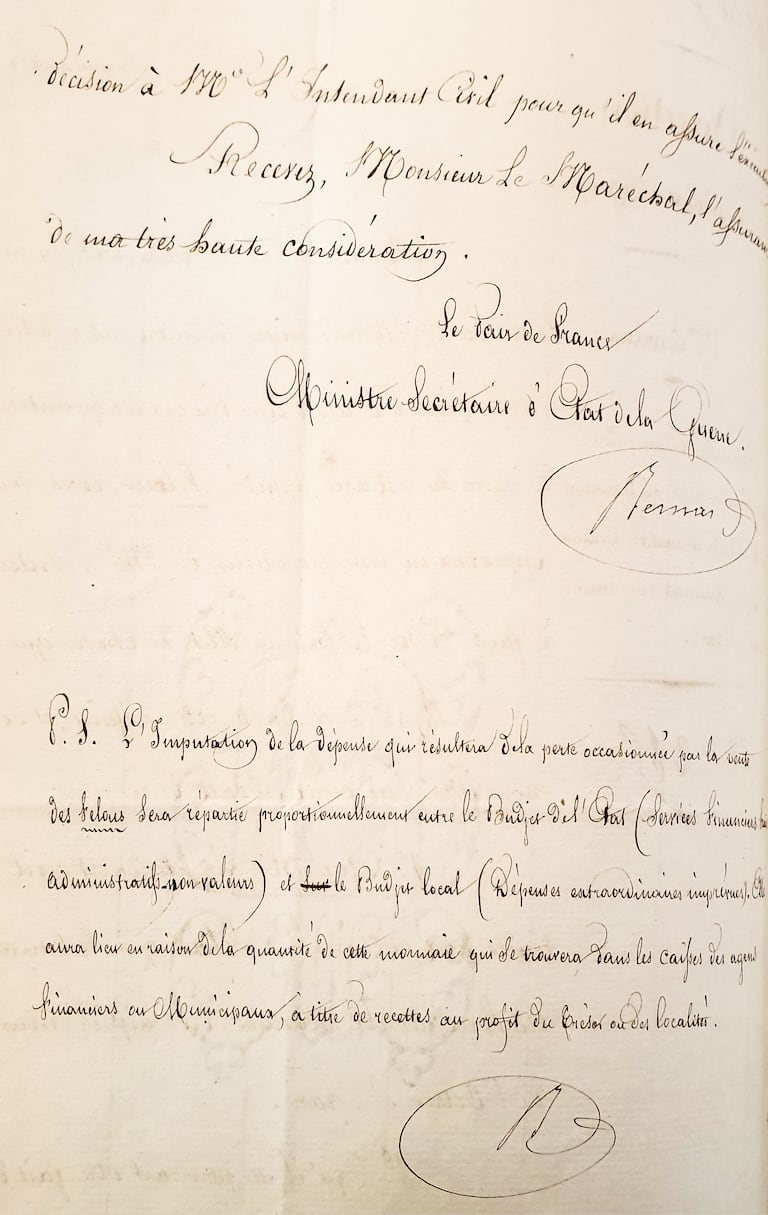

Suite du courrier daté du 18 avril 1838, adressé par le ministre de la Guerre de France, Bernard Simon, au maréchal Sylvain Charles Valée, gouverneur général à Alger au sujet du sort à réserver à la monnaie marocaine amassé par le trésor et les douanes de la ville d’Oran. Archives Dépôt de Guerre, Paris.

Illustration: courrier daté du 18 avril 1838, adressé par le ministre de la Guerre de France, Bernard Simon, à Sylvain Charles Valée, gouverneur général à Alger au sujet du sort à réserver à la monnaie marocaine amassé par le trésor et les douanes de la ville d’Oran. Archives Dépôt de Guerre, Paris.

Cette «monnaie de cuivre du Maroc» inonde alors les marchés locaux. Confisquée après l’invasion française de l’Est marocain– Tlemcen et Mascara en 1836 selon l’historien Auguste Cour, Oran en 1837-38– cette masse monétaire s’entasse dans les caisses des douanes, dans les bureaux de perception d’Oran, et même dans les maisons des habitants. La France ne sait qu’en faire et peine à imposer le franc face à cet héritage fiscal et commercial du Maroc. Confronté à la surabondance de monnaie marocaine, Paris finit par opter pour une mesure radicale: autoriser Alger, une fois pour toutes, à «vendre aux enchères les felous qui se trouvent dans les caisses du receveur des Douanes, du Caissier municipal et du Receveur de l’octroi à Oran.» Derrière cette action se profile un malaise plus profond: celui d’une économie marocaine enracinée à Oran et Tlemcen, les deux plus grandes villes de l’Ouest algérien, et non de la monnaie ottomane en usage dans la Régence d’Alger.

La souveraineté marocaine sur Tlemcen, Oran et Mascara selon l’historien Auguste Cour

Selon l’historien Auguste Cour («L’occupation marocaine de Tlemcen – 1830-1836», éd. Revue africaine, 1908), la prise d’Alger par les Français surprend le sultan du Maroc, Moulay Abderrahmane ben Hicham (règne de 1822 à 1859): «La prise d’Alger par les Français surprit aussi le Sultan du Maroc, qui se trouvait à Marrakech, et qui regagna rapidement sa capitale habituelle, dans les premiers jours de safar 1246 (fin juillet 1830).» Peu après, le Sultan reçoit un appel à l’aide venu de Tlemcen. Les notables, conscients de la gravité de la progression française, envoient une délégation pour solliciter l’appui armé du Maroc. Celle-ci réaffirme l’allégeance des habitants de Tlemcen au Souverain et lui demande «de les soutenir par les armes en cas d’attaque de la part des chrétiens», relate Auguste Cour. La délégation est conduite par Mohammed Ben Nouna, «qui se fit nommer qaïd de Tlemcen» par le Sultan, précise l’historien. Il rappelle que Ben Nouna sera le dernier gouverneur du Sultan à Tlemcen lorsque la ville tombera, en 1836, aux mains des Français, qu’il «était d’une famille originaire de Fès» et que «Les Fasi commerçants étaient, d’ailleurs, nombreux, à Tlemcen, influents par leur situation et leur culture intellectuelle plus soignée».

Le massacre des Marocains de Mascara par les Turcs

La violence redouble après la chute de la Régence d’Alger et l’interruption des recettes de la piraterie. «Pressurées par l’Odjeq qui n’avait plus les ressources de la course sur mer», les forces turques, privées de leurs revenus traditionnels, instaurent une politique de prédation contre les populations maures et les villes relevant de l’obédience marocaine. L’auteur résume: «L’ouest de la province d’Oran avait été à feu et à sang durant cette période.»

Le sultan Moulay Abderrahmane ben Hicham, auteur inconnu, Bibliothèque nationale allemande, non daté.

Mascara, l’une des villes citée par Boualem Sansal dans l’entretien qui le mena en prison, est particulièrement touchée: les massacres visent les confréries et les figures religieuses liées au Maroc. Cour rapporte que «des massacres par les Turcs, à Mascara, ont décimé le marabout Tidjani et les confréries marocaines (Derkaoua, Aïssaoua, Tidjania)». Ce bain de sang exacerbe les tensions et déclenche une révolte générale contre les Turcs. Ces soulèvements, «menés par les marabouts et les confréries inféodées à la cour de Fès», affirme Auguste Cour, plongent la région au bord de la guerre civile. L’arrivée récente des Français à Alger ne fait qu’ajouter à la confusion et redistribue brutalement les équilibres de pouvoir.

Le Maroc réorganise la gouvernance régionale

Face à cette montée du chaos, le sultan Moulay Abderrahmane restructure l’administration d’une région jusqu’ici gérée «depuis Oujda. Il créa un poste de khalifat du sultan pour la région de Tlemcen. Il nomma à ce poste Mouley Ali, le fils de son oncle et prédécesseur Mouley Sliman, et lui donna cinq cents hommes de troupes d’élite tirées du contingent des Oudaïa et des Abids, cent fusiliers, des artilleurs tirés des garnisons de Sla et de Rebat», écrit l’historien.

«Le territoire soumis à l’influence marocaine s’étant étendu, il faisait tache d’huile jusqu’aux portes d’Alger et menaçait de s’étendre de plus en plus»

— Auguste Cour, historien français(1866-1945)

Ce nouveau dispositif, renforcé militairement, vise clairement à stabiliser une zone traversée par les divisions et les violences depuis la prise d’Alger.

Les anciennes fidélités à l’empire ottoman se fissurent

Les tribus traditionnellement alliées aux Turcs se divisent à leur tour après la capitulation d’Alger. «Une partie sous la conduite d’El Mazari s’était tournée vers le Sultan du Maroc; une partie, subissant l’influence de Mustapha ben Ismaïl, s’était enfermée avec le Bey dans Oran», note Cour. Mais cette fidélité vacille rapidement: «La faction des Couloughlis qui avait d’abord fui à Oran ne devait pas tarder à suivre la première» et à faire allégeance à Moulay Abderrahmane. Auguste Cour rappelle ainsi: «Les tribus maghzen Douaïr et Zmala, les plus importantes, comptaient parmi les serviteurs religieux des chérifs marocains d’Ouazzane.»

Le sultan Moulay Abderrahmane ben Hicham, par Eugène Delacroix, 1845, Musée des Augustins.

(Didier Descouens)

Illustration: le sultan Moulay Abderrahmane ben Hicham, par Eugène Delacroix, 1845. (Musée des Augustins, Toulouse)

Les habitants de Tlemcen font alors appel une seconde fois au Sultan: «Les habitants de Tlemcen se concertèrent et envoyèrent une deuxième ambassade chez le Sultan, composée mi-partie de Couloughlis ou de gens du Maghzen turc de Tlemcen, mi-partie de Maures. Les Couloughlis étaient pleins de velléités de résistance, mais ils ne pouvaient se tourner que du côté du Maroc.»

Le Maroc réaffirme sa souveraineté sur Tlemcen

Cette souveraineté est pleinement admise par les populations locales. L’auteur note: «Cette souveraineté du Sultan du Maroc fut reconnue sans coup férir par les régions de Mascara et de Veghris, par les Béni Chougran, les Hachem, les Hamyan, etc.» Moulay Abderrahmane ne ménage ni ses efforts ni ses ressources: «De son côté Mouley Abderrahman ne cessait d’envoyer des renforts et de l’argent. Son agent des comptes, le chérif Abou Mohammed Abdesselam el Bou Inani avait apporté à Tlemcen et à Mascara des vêtements d’honneur, des enseignes, des drapeaux, des canons, des mortiers, de la poudre, des balles.»

L’arrivée de Moulay Ali, neveu et khalifat du Sultan, en octobre 1830 à Tlemcen déclenche une liesse populaire:«Les gens de Tlemcen se portèrent à sa rencontre à quelque distance de la ville. (…) Mouley Ali et sa suite furent logés dans la cité. On donna au jeune prince le palais de l’ancien bey Kara Sliman.» Et Cour ajoute: «Les Maures de Tlemcen étaient en fête. De tous les points du pays arrivaient des députations de bédouins pour reconnaître le pouvoir de Mouley Abderrahman.» Pour affermir son autorité, le Sultan nomme des gouverneurs fidèles: «Le sultan Moulay Abderrahmane installa le chérif Bel Amri à Mascara comme gouverneur.» Celui-ci réorganise aussitôt l’administration de la ville: «Les tribus maghzen ottomanes disparurent comme par enchantement des environs d’Oran et allèrent rejoindre Bel Amri qu’elles suivirent à Mascara.» Bel Amri procède alors à «lever les impôts pour le compte du Sultan du Maroc et à désigner des qaïds pour administrer les principales villes au sud et à l’ouest d’Alger». Cette administration atteint Miliana et Médéa, gouvernées au nom du Sultan par le chérif El Ma’athi et le chérif Mohammed ech Cherqi.

La France réagit: menaces, intimidations et bombardements

Ce retour en force de l’autorité marocaine alarme Paris. L’auteur écrit que «le territoire soumis à l’influence marocaine s’étant étendu», il «faisait tache d’huile jusqu’aux portes d’Alger et menaçait de s’étendre de plus en plus». Pour la France, c’est intolérable: «la souveraineté marocaine ne pouvait être tolérée par la France». Pour briser cette présence, Paris dépêche en 1831 le général Boyer, vétéran des campagnes d’Égypte, adepte des méthodes expéditives avec les responsables marocains: «le général Boyer procéda avec eux à la Turque. Chaque fois qu’il en prenait un (un responsable politique marocain, NDLR), il le faisait exécuter sans jugement.»

En mars 1832, la France passe au chantage diplomatique. Elle envoie le comte de Mornay à Meknès avec comme mission d’obtenir du Sultan une renonciation sur Tlemcen et Mascara. Pour appuyer ses exigences, un navire de guerre mouille face à Tanger: «La présence d’une escadre à Tanger et la menace d’un bombardement assurèrent une pleine réussite à la mission; les agents marocains furent tous rappelés.» Le Sultan, sous la contrainte, accepte un retrait partiel, mais maintient deux représentants: «Mahi ed Din (père du fameux Abd-el-Kader, NDLR) avec le titre de khalifat du Sultan, et Mohammed ben Nouna avec le titre de pacha.» Ce dernier garde notamment «la surveillance et le contrôle des finances de la région».

1836: la prise de Tlemcen par les Français

En 1836, sous prétexte de poursuivre Abd-el-Kader, la France lance une offensive décisive sur Tlemcen. Le gouverneur Mohammed Ben Nouna organise un retrait précipité: «Le gouverneur Mohammed ben Nouna hâta ses dernières dispositions et le 8 janvier il se mettait en route, trois jours avant que les avant-gardes françaises ne soient en vue de Tlemcen.» Face à l’arrivée imminente des Français, la population marocaine de Tlemcen, frappée par la terreur, abandonna la ville. Selon le même témoignage: «La ville fut aussitôt évacuée par les Maures. Ils avaient emmené avec eux leurs femmes, leurs enfants, tout ce qu’ils avaient pu emporter de leurs biens mobiliers. Le reste, ils l’avaient enfoui sous terre, dans leurs demeures, pour le soustraire aux convoitises des pillards.» Tlemcen, vidée de ses âmes, devient alors le théâtre d’un pillage systématique. Les trésors enfouis, vestiges de vies brutalement interrompues, resteront les ultimes témoins de la résistance passive d’une population contrainte à l’exil. Cet épisode n’est pas seulement le récit d’une conquête militaire, mais aussi celui d’un déracinement culturel et humain. Cet épisode préfigure les ravages à venir de la colonisation française, bientôt tournée vers le Sud oranais et le Sahara marocain oriental– sujet de la deuxième partie de cet hommage à Boualem Sansal, à suivre dimanche prochain… source

Pcc : Juvénal de Lyon

956 total views, 4 views today

Ça fait penser à l’Alsace-Lorraine et aux Trois évêchés.

Cherchez la date de leur annexion par la France. Imaginons qu’un « Français de l’intérieur » disent que ces provinces françaises doivent être restituées à l’Allemagne…

que le maroc recupere son territoire et mette la patee a tebougne

Pour moi, l’Algérie est un pays qui n’existe pas. Même pas envie d’en entendre parler. Déjà que la présence de ses ressortissants chez nous m’insupporte. Trop de mauvais souvenirs.

Un pays de cloportes haineux islamistes! On se souvient avec quelle effroyable sauvagerie ces gens-là se sont entretués au nom de l’islam, durant les années 90s! Plus de CENT MILLE MORTS, exécutés dans des conditions atroces…femmes et enfants y compris!

De grosses erreurs de de Gaulle, pour certes avoir une zone d’expérience nucléaire.

Le juste aurait été d’impliquer le Maroc et la Tunisie dans les accords d’Evian !

Il aurait dû faire ses expériences en plein milieu de ce pays.

Ça pourrait devenir une Alsace-Lorraine pour les marocains…

Je sais, l’histoire est longue…. Mais instructive, non?

Enfin… Boualem est LIBRE

« Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté… » (Guy Béart)

Et celui qui ne l’a dit pas passe aussi de vie à trépas.