La yourte kirghize- Ak Jañ (ou Ak Jaŋ), tout un symbole pour le Kirghizistan ou comprendre un monde où tout est vivant

Cet exposé ouvre une fenêtre sur un univers spirituel d’une richesse insoupçonnée, où la yourte se révèle être le point de convergence entre terre et ciel, entre ancêtres et descendants, entre l’humain et l’immensité vivante qui l’entoure.

Concernant le rejet actuel de l’islam, perçu comme importé, voir le paragraphe 9.

L’Ak Jañ et l’univers spirituel kirghize : cosmologie d’un peuple des steppes

Lexique kirghize simplifié :

Ak Jañ (ou Ak Jaŋ) : littéralement « maison blanche » en kirghize. Désigne la yourte traditionnelle, habitation mobile circulaire des nomades kirghizes.

Tengri : le Ciel éternel, divinité suprême du panthéon turco-mongol. Force créatrice impersonnelle qui régit l’univers.

Tengrisme : système religieux ancestral des peuples turco-mongols, centré sur le culte du Ciel (Tengri) et des forces naturelles.

Baksy (ou kam) : chaman kirghize, médiateur entre le monde des vivants et celui des esprits. Guérisseur et guide spirituel.

Dobulbash : tambour rituel utilisé par le chaman pour entrer en transe et voyager entre les mondes.

Arasha : fumigation purificatrice réalisée avec des branches de genévrier (archa) brûlées, destinée à chasser les mauvais esprits.

Ovoo (ou oboo) : monticule de pierres érigé aux cols de montagne, marquant un lieu sacré. Les voyageurs y ajoutent une pierre en signe de respect.

![]()

Introduction

L’Ak Jañ (la yourte traditionnelle) n’est pas qu’une simple habitation démontable : c’est un espace sacré qui reflète la vision du monde des Kirghizes. Pour comprendre pleinement la yourte, il faut explorer le système de croyances qui l’imprègne, héritage d’un chamanisme ancestral et d’un animisme profondément enraciné dans la relation intime que ce peuple pastoral entretient avec la nature. Avant l’arrivée de l’islam, ces croyances structuraient entièrement l’existence nomade ; aujourd’hui encore, elles imprègnent la vie quotidienne et donnent à la yourte sa dimension cosmologique.

Montagnes du Kirghizistan

1. Tengri, le Ciel éternel : fondement d’une cosmologie

L’ordre cosmique

Au cœur de la spiritualité kirghize ancestrale se dresse Tengri, le Ciel éternel, divinité suprême et force créatrice impersonnelle qui régit l’univers. Tengri n’est ni une entité anthropomorphe ni un dieu lointain : il incarne l’ordre cosmique lui-même, la loi naturelle qui maintient l’équilibre du monde.

Complémentaire à Tengri, Umay veille sur les femmes et les enfants, déesse-mère bienveillante dont la protection s’étend à tout ce qui naît et grandit. Jer-Su, principe féminin de la Terre-Eau, forme avec le Ciel un couple primordial dont l’union perpétuelle maintient la vie sur terre.

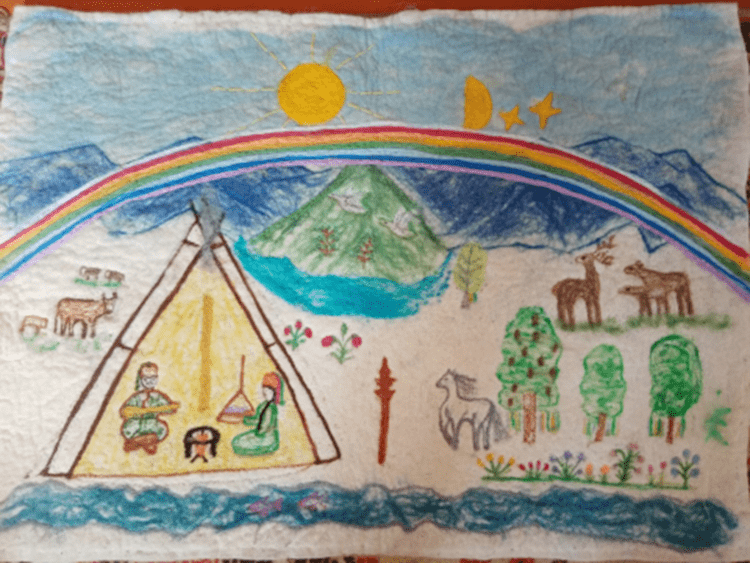

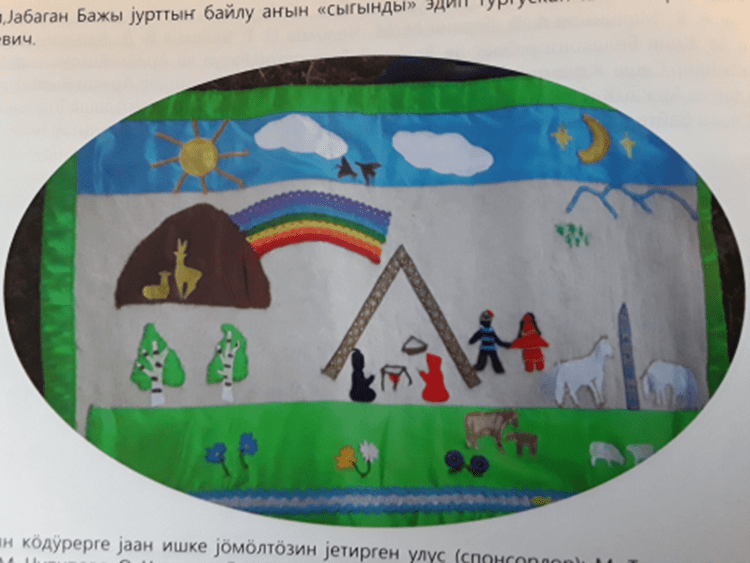

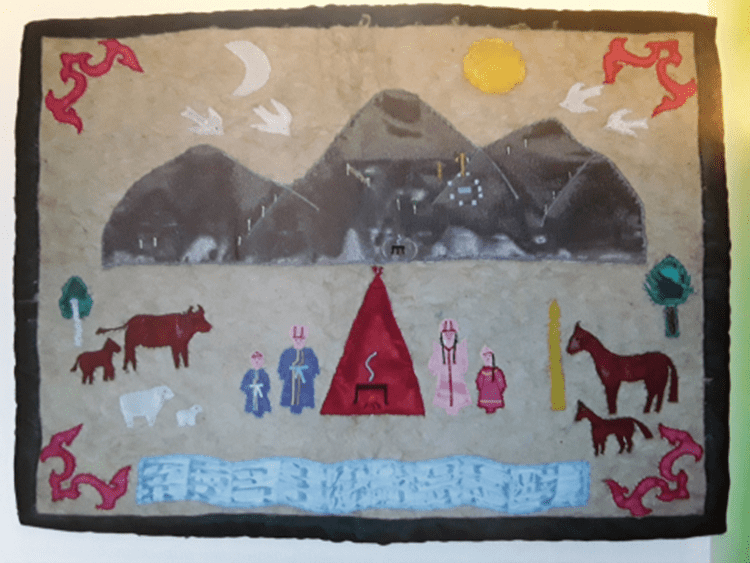

Tapis rituel

Une vision tripartite de l’existence

Le cosmos se déploie selon trois niveaux superposés qui s’interpénètrent sans cesse : le monde supérieur où règnent les divinités célestes et les esprits lumineux ; le monde médian, celui des vivants, domaine des hommes, des animaux et des plantes ; le monde inférieur, souterrain et aquatique, séjour des ancêtres et des forces obscures. Cette architecture cosmique trouve son reflet dans chaque yourte dressée sur les pâturages.

2. Les chamans, passeurs entre les mondes

Gardiens des équilibres invisibles

Les baksy ou kam — chamans kirghizes — occupent une position unique dans la société nomade. Ni prêtres ni sorciers au sens occidental, ils sont les médiateurs entre les dimensions de l’existence, capables de traverser les frontières qui séparent les mondes pour y accomplir des missions essentielles à la communauté.

Leur vocation ne se choisit pas : elle s’impose souvent par la maladie initiatique, l’appel irrésistible des esprits qui désignent ainsi leurs futurs serviteurs. Le futur baksy traverse alors une période de crise existentielle avant d’accepter son destin et d’être initié par un maître aux techniques ancestrales de la transe et du voyage spirituel.

Techniques et attributs sacrés

Le dobulbash, tambour rituel orné de symboles cosmiques, constitue l’instrument privilégié du chaman. Ses battements réguliers ouvrent les portes de la perception ordinaire, permettant au baksy d’entrer en transe et d’accéder aux autres plans d’existence. Vêtu de costumes rituels chargés d’amulettes et de pendeloques métalliques, le chaman incarne littéralement l’arbre cosmique reliant les trois mondes.

Les baksy guérissent les maladies de l’âme — ces afflictions que la médecine du corps ne peut atteindre —, retrouvent les âmes égarées ou capturées par des esprits malveillants, interprètent les signes de la nature pour guider les décisions communautaires, et accompagnent les défunts dans leur passage vers l’au-delà. Leur savoir englobe les plantes médicinales, les chants sacrés transmis de génération en génération, et cette connaissance intime du monde invisible qui fait d’eux les gardiens de l’équilibre cosmique.

3. L’animisme : quand la nature respire et parle

Chaque élément possède une âme

Dans la vision kirghize du monde, rien n’est inerte, rien n’est dépourvu de conscience. Chaque manifestation de la nature abrite un eesi, esprit tutélaire qui veille sur elle et doit être traité avec respect. Cette perception animiste transforme le paysage en un tissu vivant de présences invisibles avec lesquelles le nomade entretient des relations quotidiennes.

Les montagnes se dressent comme des êtres ancestraux, résidences des esprits les plus puissants et des ancêtres divinisés. Certains sommets, particulièrement sacrés, ne doivent jamais être gravis sans préparation rituelle. Les sources et rivières abritent des esprits capricieux : bienveillants envers ceux qui les honorent, redoutables envers ceux qui les souillent. Les arbres sacrés, notamment l’archa — genévrier tortueux des hauteurs —, servent de points de contact privilégiés avec le monde spirituel ; leurs branches portent les rubans colorés et les offrandes des voyageurs en quête de protection.

Le dialogue permanent avec l’invisible

Vivre dans cet univers animé exige une vigilance constante et des gestes d’apaisement ritualisés. Avant de puiser l’eau d’une source, on murmure une prière. Avant de traverser un col, on érige ou complète un ovoo — monticule de pierres qui marque la présence spirituelle du lieu. Le berger qui déplace son troupeau vers de nouveaux pâturages demande permission aux esprits du territoire. Cette relation de réciprocité maintient l’harmonie entre les humains et les forces qui les entourent.

Les rochers dressés, les grottes mystérieuses, les tourbillons de vent qui surgissent sans prévenir dans la steppe : autant de manifestations d’une présence qui dépasse l’humain et l’enveloppe. Le nomade kirghize ne se sent jamais seul dans l’immensité ; il évolue dans un monde saturé de présences, certaines amicales, d’autres indifférentes, quelques-unes hostiles si on ne les honore pas correctement.

4. Le culte des ancêtres : la chaîne des générations

Les sept générations sacrées

La tradition kirghize impose à chaque individu de connaître ses ancêtres jusqu’à sept générations — les jeti ata. Cette généalogie mémorisée constitue bien davantage qu’une simple liste de noms : elle tisse les fils invisibles qui relient chaque vivant à la longue chaîne de ceux qui l’ont précédé. Les ancêtres ne disparaissent pas dans le néant ; ils continuent d’exister dans une dimension parallèle d’où ils veillent sur leurs descendants, les protègent des dangers, les guident dans les moments d’incertitude.

Cette mémoire généalogique remplit également une fonction sociale essentielle : elle établit les liens de parenté dans une société nomade dispersée sur d’immenses territoires, prévient les unions consanguines, et définit l’appartenance tribale qui structure l’identité collective.

Présence permanente des défunts

Dans l’Ak Jañ, un coin demeure réservé aux objets hérités des aïeux — outils, armes, bijoux, tissus — que l’on conserve pieusement comme autant de ponts matériels avec les générations passées. Lors des grandes décisions familiales, on invoque les ancêtres dont la sagesse accumulée éclaire les vivants. Les défunts récents, dit-on, visitent encore leur yourte familiale pendant quarante jours avant de rejoindre définitivement le monde des ombres.

Les repas commémoratifs — l’ash célébré quarante jours puis un an après le décès — rassemblent la communauté autour de la mémoire du disparu. Les femmes entonnent les koshok, lamentations funèbres qui racontent la vie du défunt et expriment la douleur de la séparation. Ces chants, improvisés mais suivant des codes poétiques stricts, constituent une forme d’art majeure où la voix humaine tisse le lien entre le visible et l’invisible.

5. La yourte comme microcosme : géométrie sacrée

L’architecture du cosmos

L’Ak Jañ ne reproduit pas seulement une habitation pratique pour le nomade : elle incarne la structure même de l’univers. Chaque élément de sa construction possède une signification cosmologique qui dépasse sa fonction utilitaire.

Le tündük, cette couronne circulaire qui couronne le sommet de la yourte, représente l’ouverture vers Tengri, la connexion maintenue en permanence avec le Ciel éternel. Par cette ouverture s’échappe la fumée du foyer, emportant vers les hauteurs les prières et les offrandes ; par elle descendent les bénédictions célestes, la lumière du soleil et de la lune, les influences bénéfiques des astres. Le tündük figure l’œil de la yourte, son regard tourné vers l’infini, mais aussi le nombril cosmique par lequel l’Ak Jañ respire et communique avec les puissances d’en haut.

Le sol représente Jer-Su, la Terre-Eau nourricière. On ne le piétine jamais sans conscience, on ne plante jamais un couteau dans sa surface — ce serait blesser le corps même de la Mère tellurique qui porte toutes les créatures.

L’orientation et les quatre directions

La porte de la yourte s’ouvre invariablement vers l’est, direction du soleil levant, symbole du renouveau perpétuel et du principe vital. Cette orientation relie l’Ak Jañ au cycle cosmique du jour et de la nuit, de la mort et de la renaissance. L’organisation intérieure suit elle aussi une géométrie sacrée où chaque zone possède sa valeur symbolique et sa fonction rituelle.

Le fond de la yourte (tör), situé face à l’entrée, constitue le lieu d’honneur où l’on reçoit les invités et où siègent les aînés. C’est l’espace de la sagesse accumulée, du respect dû à l’âge et à l’expérience. Les côtés de la yourte se répartissent selon un principe de complémentarité : le côté masculin (er jak) à droite, le côté féminin (epchi jak) à gauche, reproduisant l’équilibre cosmique entre principes opposés et complémentaires.

6. Ot-ana : le feu, cœur spirituel de la yourte

La Mère-Feu au centre du monde

Au centre exact de l’Ak Jañ brûle le foyer, demeure d’Ot-ana, la Mère-Feu. Cette flamme n’est pas un simple élément matériel destiné à chauffer et à cuisiner : elle incarne une présence vivante, consciente, exigeante. Ot-ana représente le lien avec les ancêtres, la continuité entre les générations — car le feu d’une nouvelle yourte est traditionnellement allumé à partir des braises de la yourte parentale.

Des interdits stricts entourent le feu et témoignent du respect qui lui est dû. Cracher dans les flammes constitue une profanation majeure ; éteindre le feu avec de l’eau offense gravement Ot-ana ; marcher sur les cendres ou passer au-dessus du foyer rompt l’ordre sacré. En entrant dans une yourte, le premier geste consiste toujours à saluer le feu, à lui témoigner respect et gratitude.

Purification et divination

Le feu joue un rôle purificateur essentiel dans la vie nomade. Tout objet nouveau introduit dans la yourte doit être passé au-dessus des flammes pour être purifié des influences négatives qu’il pourrait porter. La fumigation — l’arasha — réalisée avec des branches de genévrier séché, chasse les mauvais esprits et assainit l’espace. La fumée odorante qui s’élève alors est censée plaire aux ancêtres et aux esprits bienveillants.

Les flammes servent également à la divination. La manière dont brûle le bois, dont crépite la graisse qu’on lui offre, révèle des présages que les anciens savent interpréter. Un feu qui flambe vivement annonce des événements heureux ; des flammes hésitantes suggèrent au contraire des difficultés à venir.

7. Tabous et interdits : préserver l’harmonie

Protection de l’espace sacré

L’Ak Jañ, microcosme de l’univers, exige des comportements ritualisés qui maintiennent son équilibre spirituel. Le seuil constitue une zone particulièrement sensible, frontière entre l’extérieur et l’intérieur, habitée par des esprits gardiens qu’il ne faut jamais offenser. On ne touche donc jamais le seuil en entrant, on le franchit d’un pas délibéré, avec conscience.

À l’intérieur, d’autres interdits régissent les gestes quotidiens : ne pas pointer du doigt vers l’intérieur de la yourte — ce geste agressif pourrait attirer le malheur ; ne pas siffler — les sifflements attirent les esprits malveillants qui rôdent toujours à la recherche d’une faille pour s’introduire ; ne pas balayer vers la porte — ce serait chasser la fortune et la prospérité hors de la demeure.

Respect de la nature

Les interdits s’étendent au-delà de la yourte, régissant les relations avec le monde naturel. Souiller l’eau courante attire la colère des esprits aquatiques. Couper un arbre sacré provoque des calamités. Certains animaux — corbeaux, aigles, loups dans certaines circonstances — ne doivent pas être tués car ils servent de messagers entre les mondes ou incarnent des ancêtres totémiques.

Avant de ramasser du bois mort dans la steppe, le nomade demande permission aux esprits du lieu. Cette demande n’est pas une superstition vide : elle exprime une philosophie de la réciprocité où l’humain ne prend jamais sans donner en retour, où chaque geste qui altère la nature doit être compensé par un geste de reconnaissance.

8. Rites de passage : la yourte témoin des transformations

Naissance : l’entrée dans le monde

La naissance d’un enfant transforme la yourte en espace de protection intense. L’accouchée demeure quarante jours dans l’Ak Jañ, période pendant laquelle mère et nouveau-né sont particulièrement vulnérables aux influences négatives. Des amulettes protectrices sont suspendues autour du berceau, et l’on procède à des fumigations régulières pour maintenir à distance les esprits malveillants attirés par la fragilité du nourrisson.

La cérémonie du beshik toy, lorsque l’enfant est installé pour la première fois dans son berceau traditionnel, marque son inscription dans la lignée familiale. Le baksy ou les anciennes de la famille récitent alors des formules protectrices qui placeront l’enfant sous la garde d’Umay et des ancêtres bienveillants.

Tapis rituel

Mariage : fondation d’un nouveau cosmos

Le mariage ne se réduit pas à l’union de deux individus : il représente la fondation d’un nouveau microcosme. L’installation d’une yourte pour les jeunes époux constitue un acte hautement symbolique, accompagné de rituels qui assureront prospérité et fécondité au couple. Le montage lui-même respecte des règles précises : les premières perches doivent être posées par des personnes dont le mariage est heureux ; le feu inaugural est allumé à partir des braises des yourtes parentales, tissant ainsi le lien entre les générations.

Mort : le passage vers l’autre rive

Lorsqu’un membre de la famille meurt, la yourte devient le lieu où s’accomplit le passage vers le monde des ancêtres. Le corps est exposé dans l’Ak Jañ familiale, permettant aux proches de faire leurs adieux. Mais le défunt ne quitte pas la yourte par la porte — passage réservé aux vivants —, il en est extrait par l’arrière, marquant ainsi sa sortie définitive du monde des vivants et son entrée dans le royaume des ombres.

Les quarante jours qui suivent le décès sont cruciaux : l’âme du défunt erre encore entre les mondes, visitant les lieux qui lui furent chers, avant de se résoudre à partir définitivement. Pendant cette période, on laisse une place vide lors des repas, on évite certains travaux, on maintient une vigilance spirituelle particulière.

9. Renaissance contemporaine : retrouver les racines

Le réveil post-soviétique et le rejet de l’héritage étranger

Après soixante-dix années de répression soviétique qui avait tenté d’éradiquer les croyances ancestrales qualifiées de « superstitions primitives », l’indépendance du Kirghizistan en 1991 a ouvert un espace de renaissance spirituelle inattendu. Mais cette résurgence ne s’est pas contentée de restaurer les pratiques traditionnelles : elle s’est accompagnée d’un questionnement radical sur l’identité kirghize authentique et d’un rejet croissant de ce que certains considèrent comme des influences étrangères imposées.

La remise en question de l’héritage religieux

Pour une partie significative de la population kirghize, particulièrement parmi les intellectuels nationalistes et les jeunes générations urbaines en quête d’identité, l’islam n’apparaît plus comme une composante naturelle de la culture nationale, mais comme une greffe étrangère venue de l’extérieur.

Cette « religion », argumentent-ils, fut imposée progressivement par les conquérants arabes, persans et ouzbeks, recouvrant comme un vernis les croyances authentiquement kirghizes qui plongent leurs racines dans la nuit des temps.

Ce mouvement de contestation ne se limite pas à des débats théoriques : il s’exprime dans un retour assumé aux pratiques chamaniques et au tengrisme, perçus comme l’expression véritable de l’âme kirghize.

Les montagnes sacrées, les sources miraculeuses, les ovoo où l’on suspend des rubans colorés — tous ces lieux de culte pré-existants à l’islamisation retrouvent une légitimité nouvelle, parfois au détriment des mosquées considérées comme des marqueurs d’une domination culturelle étrangère.

Le néo-tengrisme comme affirmation identitaire

Le néo-tengrisme — mouvement de réappropriation des croyances ancestrales — connaît un développement spectaculaire depuis les années 2000. Ses partisans ne se contentent pas de préserver des traditions folkloriques : ils revendiquent une restauration complète de la spiritualité turco-mongole originelle, libérée de toute influence venue d’ailleurs.

Pour ces néo-tengristes, l’Ak Jañ devient un symbole politique autant que spirituel. Elle incarne la résistance culturelle, l’affirmation d’une différence irréductible face aux tentatives d’homogénéisation religieuse. Dresser une yourte selon les règles ancestrales, honorer Tengri et les esprits de la nature, consulter un baksy plutôt qu’un religieux musulman : ces gestes constituent autant d’actes de réappropriation d’une identité que l’histoire aurait dénaturée.

Arguments du rejet : une « religion » importée

Les tenants de ce mouvement développent plusieurs arguments pour justifier leur rejet de l’héritage religieux venu du monde arabo-persan :

L’incompatibilité fondamentale : La spiritualité kirghize originelle célèbre le monde naturel comme un réseau de présences sacrées ; elle honore les montagnes, les sources, les arbres comme autant de manifestations du divin. Cette vision animiste entre en contradiction, affirment-ils, avec un monothéisme qui transcende la nature et la désacralise. Le nomade kirghize qui dialogue avec les esprits des lieux ne peut se reconnaître dans une religion qui nie leur existence.

La négation de la femme chamane : Avant l’arrivée des influences extérieures, les femmes pouvaient devenir baksy, détenir un pouvoir spirituel égal à celui des hommes. Cette égalité spirituelle, inscrite dans la complémentarité cosmique d’Umay et Tengri, aurait été progressivement érodée par des conceptions patriarcales importées.

L’effacement de la culture équestre et pastorale : La civilisation kirghize s’est construite autour du cheval et du mouvement perpétuel dans l’espace. L’Ak Jañ mobile incarne cette philosophie du non-attachement aux lieux fixes. Or, disent les critiques, les influences religieuses venues du sud ont privilégié la sédentarisation, les constructions en dur, les villes — autant d’éléments étrangers au génie nomade.

La colonisation culturelle : L’islamisation du Kirghizistan ne fut pas un choix libre mais le résultat de pressions politiques, militaires et économiques exercées par les puissances voisines. Adopter cette religion revenait donc à accepter une forme de subordination culturelle, à renoncer à une part essentielle de l’identité kirghize.

Pratiques de réenracinement

Ce mouvement de retour aux sources se manifeste concrètement dans de multiples pratiques :

Renaissance du chamanisme : De nouveaux baksy émergent, revendiquant soit la transmission de lignées maintenues secrètement pendant l’ère soviétique, soit une redécouverte personnelle des techniques ancestrales. Ces chamans contemporains attirent une clientèle croissante, y compris urbaine et éduquée, qui cherche dans leurs rituels une connexion perdue avec les racines spirituelles du peuple.

Pèlerinages aux sites sacrés pré-modernes : Les lieux de culte naturels — montagnes, sources, grottes — connaissent un regain de fréquentation spectaculaire. Les Kirghizes y viennent accomplir des rituels que leurs grands-parents pratiquaient encore, contournant ainsi les circuits religieux officiels pour renouer avec une sacralité plus ancienne.

Célébrations tengristes : Certains groupes organisent des cérémonies collectives pour honorer Tengri lors des solstices et équinoxes, moments cruciaux du cycle cosmique. Ces rassemblements, qui mêlent chants traditionnels, sacrifices d’animaux selon les rites anciens et danses rituelles, affirment la continuité d’une pratique spirituelle authentiquement kirghize.

Éducation alternative : Des écoles et des camps d’été enseignent aux jeunes générations les mythes fondateurs, les techniques de fabrication de la yourte, les rudiments du chamanisme et les valeurs écologiques inscrites dans la vision animiste du monde. Cette transmission délibérée vise à court-circuiter ce que ces éducateurs considèrent comme des influences culturelles étrangères.

Une dimension politique affirmée

Le néo-tengrisme ne se limite pas à la sphère spirituelle privée : il porte également un projet politique de refondation nationale. Certains de ses partisans militent pour que l’État kirghize reconnaisse officiellement le tengrisme comme composante majeure de l’identité nationale, voire comme religion d’État légitime au même titre — sinon davantage — que les religions importées.

Cette revendication s’inscrit dans un contexte géopolitique plus large, où le Kirghizistan cherche à définir son identité dans un espace post-soviétique traversé par des influences contradictoires. Face à la Russie orthodoxe au nord, à la Chine athée à l’est, et aux pays musulmans au sud et à l’ouest, certains Kirghizes voient dans le tengrisme une troisième voie qui permettrait d’affirmer une singularité irréductible.

Conclusion

L’Ak Jañ se révèle être bien davantage qu’une prouesse technique d’architecture nomade : elle incarne une cosmologie complète, une manière d’habiter le monde qui refuse la séparation entre matériel et spirituel, entre nature et culture, entre visible et invisible. Les croyances kirghizes, profondément animistes et chamaniques, transforment chaque geste quotidien en acte rituel, chaque élément du paysage en interlocuteur potentiel, chaque moment de l’existence en participation au grand flux cosmique.

Elle nous rappelle que d’autres manières d’être au monde ont existé et existent encore, fondées non sur la domination et l’exploitation, mais sur la réciprocité et le respect. L’Ak Jañ, dressée sur les pâturages d’altitude, continue de porter témoignage de cette philosophie millénaire, temple mobile d’un peuple qui n’a jamais cessé de converser avec les vents, les montagnes et les esprits.

29 total views, 25 views today

Il y a une trentaine d’années, avec mon mari j’ai fait un voyage en Mongolie.Nous avons eu la chance de rencontrer les mêmes personnages. J’ai apprécié leur accueil dans leur yourte

C’était un accueil plein de curiosité,de délicatesse et d’attention.

J’ai admiré leur sérénité, leur façon de vivre en toute simplicité

Kemal Atatürk, soucieux d’éliminer le maximum de mots arabo-persans de la langue turque, en leur trouvant des équivalents issus des langues turques anciennes, avait voulu éliminer « allah » au profit de « Tengri », mais avec un succès mitigé… De toute façon, avec son lointain successeur Erdoğan et la clique de bigots qui l’accompagne, l’héritage de ce grand chef d’état est moribond…

Merci monsieur Ferry le bien nommé pour ce voyage époustouflant entre les racines et les ciel à la confluence de laquelle se situe se situe l’horizontalité du monde libre.

Ils résistent formidablement au défi génocidaire du métissage, du soviétisme au sarkozysme.

Quel exemple à suivre !

J’ai senti au coeur de mon européanité un écho vital et une source d’inspiration pour nous.

Merci infiniment pour ce voyage exceptionnel dont je rêve depuis longtemps.

Beauté, sérénité, immensité… vie !

A l’image du peuple Kirghize, revivifions nos sources, notre identité, notre singularité et soyons à la hauteur de la plus noble et juste des missions : la transmission.

Certainement une belle nature et d’agréables populations nomades pas ( encore ? ) islamisées mais ce pays à ce que j’ai lu est dans le viseur de la Turquie, du Qatar et des Émirats – ça n’étonnera personne – qui y investissent massivement ( construction de mosquées , promotion du voile et apparition récentes de bonnes femmes toutes en noir etc ) : je doute que le tiers de population non muzz s’en sorte si facilement et encore moins qu’ils arrivent à reprendre le dessus et le pouvoir! En Afrique aussi il y a une petite poignée qui estime qu’il faut revenir à la seule véritable culture de l’Afrique, l’animisme et le culte des esprits, et se débarrasser aussi bien du catholicisme que de l’islam : guère des chances que ça se produise .