Alan Wakefield, membre de la Commission britannique de l’histoire militaire, écrivain et conférencier, nous décrit l’envers de la permanente effusion de sang entre Juifs et Arabes

« L’enjeu principal tourne autour d’une zone tampon extra-large pour accéder au canal de Suez. L’idée de faire de la Palestine une zone internationale trouve en réalité ses sources dans le refus des Britanniques de la céder aux Français, alors que ces derniers s’opposent à l’accorder aux Britanniques.

Le conflit est originellement entre deux empires : l’Angleterre et la France.

Ainsi, on comprend mieux les causes qui poussent la France et l’Angleterre à reconnaître un État palestinien, et tant pis pour le sang versé des Juifs et des Arabes. Tant pis pour toutes ces souffrances qui s’étendent sur presque un siècle.

« Il s’agit donc d’un compromis et, en fait, tout cet accord est un compromis. C’est un compromis de guerre entre deux pays qui se trouvent être alliés, mais restent tous deux de grands rivaux politiques et impériaux, même après la Première Guerre mondiale.

Déclaration Balfour : Signée en 1917, elle exprimait le soutien britannique à la création d’un foyer national pour le peuple juif en Palestine. C’est un document célèbre, une pièce cruciale du puzzle pour comprendre les conflits actuels au Moyen-Orient. Mais ce n’est que le début de l’histoire.

En réalité, lorsque la déclaration Balfour a été signée, les Britanniques avaient déjà promis cette terre aux Arabes pour en faire un État indépendant et promis simultanément au gouvernement français qu’il s’agirait d’une zone sous administration internationale. En outre, la majeure partie du territoire étant encore sous contrôle ottoman.

Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle fait ces trois promesses contradictoires ? Comment a-t-elle tenté de les concilier ? Et comment la stratégie britannique au Moyen-Orient a-t-elle contribué à provoquer un siècle de conflits ?

Alan Wakefield : « Au tournant du XXe siècle, l’intérêt principal de la Grande-Bretagne pour le Moyen-Orient n’était pas le pétrole, même si on pourrait penser que le pétrole et le Moyen-Orient vont toujours de pair, surtout aujourd’hui. Mais ce qui l’intéressait réellement à l’époque, c’était une ligne de vie impériale – le canal de Suez. Le canal de Suez est la route la plus courte entre le joyau de la couronne de l’Empire britannique et la Grande-Bretagne, en particulier l’Inde – Plus besoin de faire tout le tour de la corne de l’Afrique ».

L’intérêt anglais dura jusqu’à la date de son abandon le 15 août 1947 de l’Inde suite à son indépendance après sa partition en deux dominions : l’Inde et le Pakistan. La Grande-Bretagne, affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, n’avait plus les moyens de maintenir son pouvoir colonial sur le sous-continent indien.

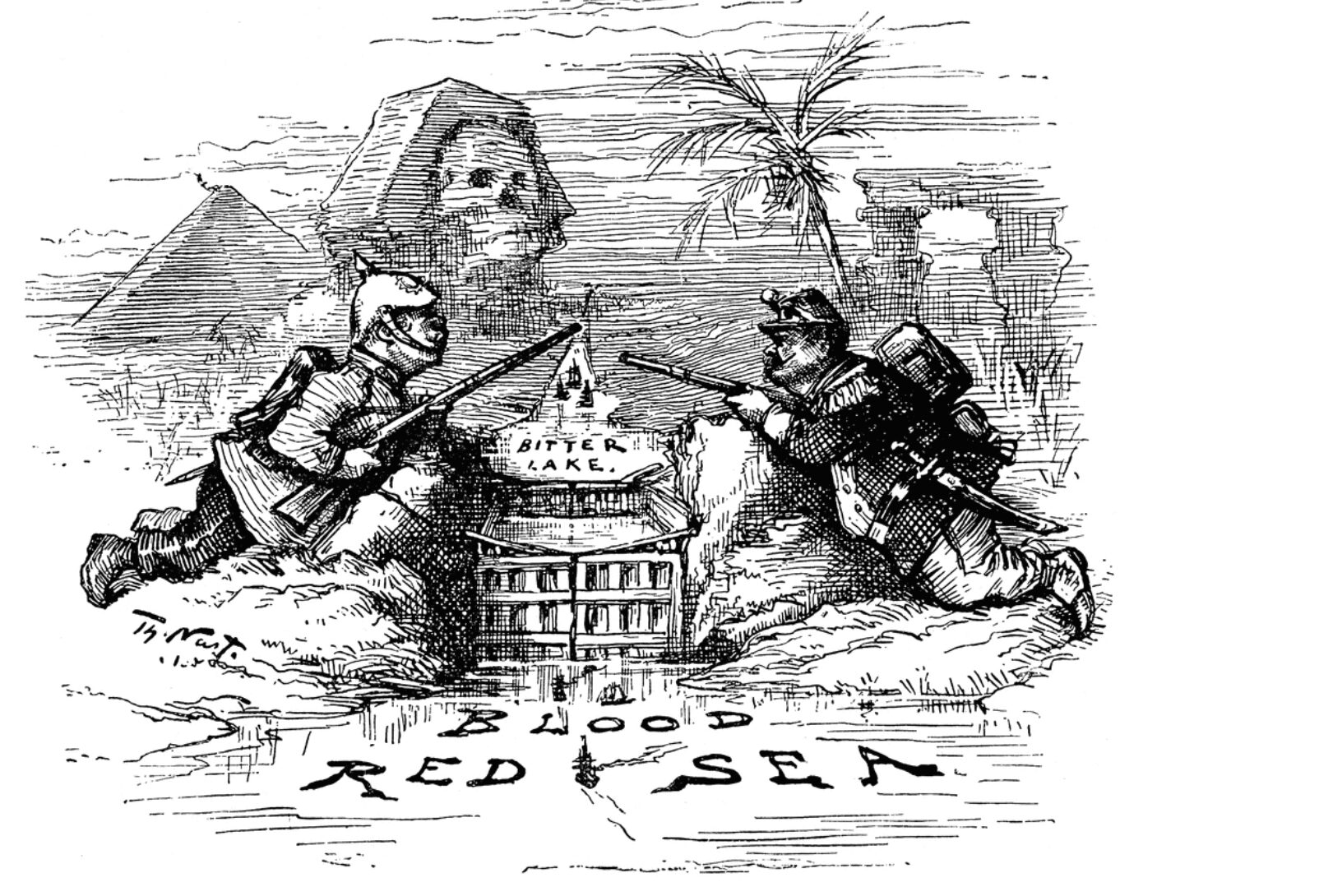

Rappelons que la Grande-Bretagne contrôlait l’Égypte depuis 1882 et estimait que le désert du Sinaï constituait une zone tampon suffisante pour défendre le canal. Mais il s’avéra inefficace lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, avec l’Empire ottoman aligné aux côtés de l’Allemagne.

Les Ottomans lancent une attaque surprise à travers le désert pour s’emparer du canal de Suez. Elle est aisément repoussée par les défenseurs britanniques et indiens, mais pas suffisamment convaincante pour briser le danger d’un renouvellement d’attaques à partir du Sinaï, devenu base de lancement des Ottomans contre le canal. La stratégie britannique subit un changement radical à Londres suite à l’effondrement des Russes au front occidental dans la révolution. L’idée serait désormais de rechercher une victoire rapide ailleurs qu’en France et en Flandre. Lloyd George pense que c’est en Palestine que les Anglais pourraient y parvenir : Nous pouvons éliminer les Ottomans et aussi protéger le canal de Suez de toute menace ».

L’espace convoité par la Grande-Bretagne était plus vaste que l’actuel Israël/Palestine, composée de différentes régions à l’est et à l’ouest du Jourdain. Elle comptait de petites populations chrétiennes, juives et arabes.

Dans les empires multinationaux d’Europe à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, se développe un nationalisme auquel l’Empire ottoman ne fait pas exception. En 1908, une révolution éclate en Turquie pour tenter de renforcer et de moderniser l’Empire, c’est « la révolution des Jeunes Turcs ». Des Turcs très nationalistes prennent alors le contrôle du gouvernement et s’attachent à centraliser et à promouvoir l’idée d’une identité turque. Irrités, les dirigeants arabes répondent par le panarabisme – le concept d’un territoire indépendant pour tous les peuples arabes.

L’un de ces dirigeants était le très respecté par la population locale, Sharif Hussein de La Mecque, responsable des villes saintes islamiques de La Mecque et de Médine. Les Britanniques décidèrent d’utiliser cela à leur avantage, lui promettant le pouvoir sur un État arabe indépendant s’il se rebellait contre la domination ottomane. Comme prévu, la révolte éclata en 1916, menée par les fils d’Hussein : Fayçal et Abdullah. Tandis que les troupes britanniques et du Commonwealth, sous le commandement du général Allenby, avançaient en Palestine, la milice arabe, épaulée par T. E. Lawrence, détournait l’attention des Ottomans.

D’anciens soldats ottomans, volontaires dans la lutte pour l’indépendance arabe, réputés particulièrement par leur formation militaire et leurs compétences dans le maniement des armes modernes, telles que l’artillerie et les mitrailleuses, attaquaient les lignes de communication, faisant sauter les voies ferrées, prenant l’assaut des petites garnisons, entravant le déplacement des troupes Ottomanes et leurs ravitaillements. Le 1er octobre 1918, Fayçal et l’armée arabe avaient l’honneur d’accepter la reddition de Damas.

Tandis que la bataille pour la Palestine faisait encore rage, les Britanniques concluaient secrètement ailleurs des accords en coulisses. Entre novembre 1915 et janvier 1916, les diplomates britanniques et français Mark Sykes et François Georges-Picot se partagèrent l’Empire ottoman en sphères d’influence britannique et française. Les frontières étaient largement arbitraires, sans tenir compte de l’ethnicité ou de la religion des populations locales. La France recevait l’actuelle Syrie et le Liban, ainsi que certaines parties de la Turquie et de l’Irak, tandis que la Grande-Bretagne revendiquait le reste de l’Irak actuel et le sud et l’est de la Palestine. Le reste du territoire devait être placé sous contrôle international.

L’enjeu tourne autour d’une zone tampon extra-large pour l’accès au canal de Suez. L’idée de faire de la Palestine une zone internationale vient en réalité du fait que les Britanniques refusent de la céder aux Français, et ces derniers s’opposent à l’accorder aux Britanniques. Il s’agit donc d’un compromis et, en fait, tout cet accord est un compromis. C’est un compromis de guerre entre deux pays qui se trouvent être alliés, mais qui restent tous deux de grands rivaux politiques et impériaux et qui redeviendront des rivaux impériaux après la Première Guerre mondiale.

Ayant déjà pris des engagements envers les nationalistes arabes et le gouvernement français, en novembre 1917, les Britanniques font une promesse supplémentaire concernant les terres de Palestine, cette fois aux sionistes qui cherchaient à créer un État juif national. Le sionisme, mouvement social qui vit le jour dans les années 1800. Il reposait sur la conviction que le judaïsme n’était pas seulement une religion, mais aussi une nationalité, et que le peuple juif méritait un État, tout comme les Britanniques ou les Français. En raison de ses liens historiques et religieux avec la région, la Palestine devenait le lieu idéal pour ce futur État juif.

Ce brassard a été porté par un volontaire juif palestinien au sein des forces britanniques servant dans cette région du Moyen-Orient en 1918. Il est intéressant de noter qu’il y avait trois bataillons de volontaires juifs, un bataillon britannique, un bataillon américain et un bataillon de Juifs palestiniens. Les volontaires britanniques n’étaient pas vraiment intéressés par le sionisme, ils étaient davantage intéressés par le service militaire, le service à la couronne, afin de s’assimiler à la société britannique. Ce sont surtout les volontaires américains et les volontaires juifs locaux de Palestine qui étaient vraiment enthousiasmés par le sionisme et qui voulaient l’utiliser pour vaincre l’Empire ottoman et garantir une patrie juive. Cet objectif et l’histoire qui se cache derrière nous montrent donc que, même si le sionisme était un mouvement populaire, la majorité des Juifs n’étaient pas sionistes et ne voulaient pas s’installer en Palestine.

L’immigration juive en Palestine avait lentement augmenté tout au long des années 1900, principalement alimentée par un antisémitisme brutal et les terribles pogroms en Russie. En 1914, les Juifs de Palestine étaient environ 60 000, soit 8 % de la population. Mais pour les Britanniques, ce sont les sionistes ailleurs qui les préoccupaient. Dans le but de gagner le soutien des communautés juives tant dans les pays alliés comme les États-Unis que dans les pays ennemis comme l’Autriche-Hongrie, le ministre britannique des Affaires étrangères a signé la déclaration Balfour. Il s’engageait à créer un foyer national pour le peuple juif en Palestine.

La déclaration Balfour avait donc été signée à la fin de l’année 1917, juste après la victoire d’Allenby lors de la troisième bataille de Gaza. Cette carte montre la situation juste avant cette bataille – Carte de la bataille ci-dessous

Elle révèle la confiance des Britanniques dans leur victoire au Moyen-Orient. Soyons réalistes, sur cette carte, ils n’ont pas encore conquis tout ce territoire, mais ils envisageaient déjà le règlement d’après-guerre dans cette région.

Certains membres du cabinet britannique, dont le Premier ministre Lloyd George, estimaient que la création d’un foyer national juif en Palestine serait une bonne démarche à mettre sur pied. Mais c’était aussi une mesure politiquement opportune. À cette époque, les efforts de guerre britanniques et français étaient soumis à une forte pression : crise de main-d’œuvre, pénurie de matières premières, tandis que les Américains tergiversaient et n’adhérèrent à la guerre qu’en avril 1917, à l’heure où les anglais se confrontaient au besoin de leur engagement et leur investissement dans l’effort de guerre. L’idée était donc qu’en soutenant le mouvement sioniste, les financiers et les industriels juifs d’Amérique exerceront une forte pression sur le gouvernement américain afin qu’il participe à la Première Guerre mondiale et se batte pour la cause des Alliés. L’idée était donc purement antisémite, qui sous-entendait que les Juifs contrôlaient la finance et les affaires mondiales dans les pays capitalistes.

La déclaration Balfour était floue/vague, stipulant que ce foyer juif serait « en Palestine », mais ne précisait pas où exactement. Elle s’engageait également à protéger «les droits civils et religieux des communautés non juives existantes », mais ne mentionnait pas leurs droits politiques. Pour les Britanniques, ces promesses contradictoires valaient la peine d’être faites afin de s’assurer la victoire dans la première guerre totale de l’histoire. Et elles furent efficaces, puisque la Grande-Bretagne et la France remportèrent la victoire sur les puissances centrales en 1918.

A SUIVRE…

Thérèse Zrihen-Dvir

726 total views, 2 views today

Les juifs sont des personnes de paix, au contraire de leurs encombrants voisins, descendants de pillards et de conquérants sans scrupules. Israël est devenu un pays prospère grâce au travail de leurs courageux habitants. Ceux qui convoitent leur territoire n’ont qu’à faire de même.