« Je vois cette écharpe comme un code vestimentaire terroriste »

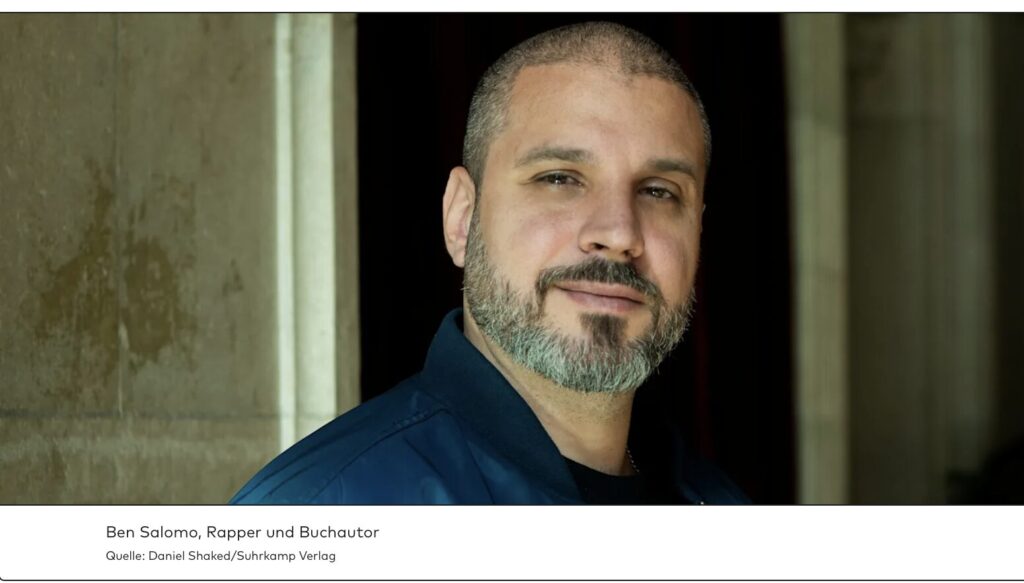

Ben Salomo

Ben Salomo, rappeur et auteur

L’écharpe palestinienne est synonyme de violence islamiste, dit le rappeur Ben Salomo. Il voit le keffieh de plus en plus souvent dans les salles de classe à l’occasion de sa tournée d’instruction sur l’antisémitisme à travers l’Allemagne. Un jour, un conflit avec deux jeunes filles a même eu lieu dans un lycée.

Ben Salomo est un rappeur et auteur juif. Il est né en Israël et a grandi à Berlin, où il vit du reste de nos jours. Dans la scène du rap allemand, il s’est fait un nom comme organisateur de « Rap le mercredi », où des rappeurs éminents comme Sido, B-Tight et Kool Savas se sont produits. Il a mis fin à ces manifestations pour cause d’antisémitisme croissant dans le milieu.

Depuis quelques années, il fait des tournées à travers les écoles et parle de la haine du juif avec les élèves. Il décrit ses expériences dans son livre « Six millions, qui propose plus » – « Sechs Millionen, wer bietet mehr » – qui paraîtra dans les prochains jours et dont le présent texte est tiré en avant-première :

« Depuis 2019 déjà, je passe dans les écoles pour éclairer sur l’antisémitisme, et au cours de toutes ces années, j’ai vu le keffieh plutôt rarement pendant mes interventions. Mais cela a nettement changé depuis le 7 octobre 2023. Sur ce point, l’attaque d’Israël par le Hamas a manifestement des effets également sur les tendances de mode parmi les élèves qui se comprennent comme une sorte d’élite des débats.

Le keffieh et sa signification sont un des éléments de mon exposé. Je montre des images du fondateur de l’OLP, Yasser Arafat, avec le keffieh et des images de rappeurs qui se laissent prendre en photo avec : Massiv, Haftbefehl, Kollegah, Bushido, Deso Dogg. J’explique aux élèves que ce n’est pas un vêtement comme un autre. Que personne n’ait encore jamais entendu parler du keffieh, cela ne m’est jamais arrivé. Mais presque toujours, les connaissances ne sont que fragmentaires. Les élèves et les enseignants sont toujours ébahis quand ils en apprennent plus sur l’histoire de l’écharpe (ou foulard, ou châle).

Donc, quand je vois le keffieh chez mes élèves, cela a des conséquences, avant tout depuis le 7 octobre. Avant cette date, il m’était déjà désagréable de voir le foulard. Mais par la suite, j’avais les images du massacre à l’esprit. Les meurtriers qui portaient ce vêtement. Ceux qui dans les villes occidentales, le keffieh autour du cou, arrachaient des murs les affiches des Israéliens kidnappés. Et puis les centaines de milliers de par le monde, qui se solidarisaient avec le Hamas et ses actes sanguinaires.

Je vois le foulard comme un code vestimentaire antisémite, islamiste et terroriste. Un signe de reconnaissance que je ne peux plus simplement ignorer dans les écoles. Mais personne non plus ne devrait me demander cela.

C’est pourquoi, mon approche à son égard a changé. Dans un premier temps, j’interpelle les élèves à ce sujet. Je leur demande ce qu’ils savent sur l’origine et la genèse. Généralement presque rien. Ils parlent d’attributs apolitiques : symbole d’attitude rebelle, de culture etc. S’ils connaissent l’arrière-plan et l’histoire ? La plupart n’en disent que très peu. Ils essaient de minimiser le symbolisme du foulard ou de l’enjoliver culturellement. La signification en rapport avec le Proche-Orient, ils n’en sont pas conscients, d’après eux. Entre-temps, je demande d’enlever le foulard pendant l’exposé. Ils ne refusent que très rarement.

Du grand mufti aux manifestants scandant « yallah, yallah intifada »

Entre-temps, on en est arrivé à ce que le keffieh agisse effectivement physiquement sur moi. Ce n’est pas une plaisanterie. Je ressens désormais le foulard comme une intimidation et démonstration de puissance. Je me doute des opinions que son porteur représente (et je ne me suis pas trompé une seule fois). Je comprends le keffieh comme l’envisageaient ses créateurs, et là, je parle de ceux qui l’ont introduit en tant que symbole politique.

Le premier qui l’a distribué à cet effet était le grand mufti de Jérusalem. Celui qui le portait était plus ou moins à l’abri de ses plaisanteries et reconnaissable comme ennemi des juifs. Celui qui ne le portait pas devait s’inquiéter. Quand on voit le keffieh au cou des gueulards manifestant aux cris de « yallah yallah intifada » dans les métropoles allemandes après le 7 octobre et entend « From the River to the Sea », il est clair que la signification de cette pièce de tissu est encore la même qu’à l’époque du mufti. Je ne suis pas le seul juif à devenir nerveux à la vue du keffieh et à prendre conscience de la violence antisémite en amont.

Ce foulard agit sur moi de la même manière – du moins à mon avis – que la vue des chemises brunes à la fin des années 1920 et 1930 a sans doute agi sur les juifs. Raison de mes tentatives de perdre de vue le foulard. Si tout cela ne sert à rien, alors je menace d’arrêter l’exposé voire même de ne pas l’entamer. Cela est arrivé très rarement, mais est déjà intervenu.

C’était en mars 2025, un an et demi après l’attaque du Hamas contre Israël. Une école du sud-ouest. Lycée. Milieu de petite ville. Peut-être quelques migrants de plus qu’en moyenne. Au total, quelque 150 élèves, tous autour des 15 ou 16 ans. Deux adolescentes biographiquement allemandes attirent mon attention. L’une porte le keffieh autour du cou, plus un t-shirt Che-Guevara. L’autre fouille dans son sac-à-dos, puis en retire également une foulard Pali qu’elle se met autour du cou. En règle générale, c’est l’inverse : les élèves portant le keffieh y renoncent plutôt quand elles apparaissent chez moi pour mon exposé. Ces deux-là ont au contraire mis le keffieh, pour me le montrer.

En voyant cela, ma réaction physique est plus forte que d’habitude. J’ai effectivement des palpitations. J’essaie de respirer tranquillement et régulièrement, mais cette fois le souffle est plus difficile. L’exposé n’a pas encore commencé.

Comme toujours, je suis en route avec un animateur de la fondation Friedrich-Naumann-Stiftung. Son rôle consiste à me présenter et à veiller au déroulement sans anicroches de la manifestation. Maintenant, je lui demande d’aller chez les deux filles et de les prier d’enlever les foulards. Il le voit tout comme moi et les aborde. De loin, je les voie discuter. Les enseignants ont saisi. Au bout d’un moment, il est clair : les deux filles campent sur leurs positions.

La discussion prend de l’ampleur. Les enseignants deviennent attentifs. Avant tout une enseignante parle aux deux filles. Le proviseur les rejoint. Mon collègue revient chez moi et me rapporte : les deux refusent d’enlever le keffieh. Je dis aux enseignants que je ne peux pas commencer si les foulards restent visibles.

Le foulard reste autour du cou

Pendant ce temps, les enseignants continuent à discuter avec les deux élèves – et décrochent un premier succès. Une des deux enlève le foulard. L’autre s’obstine – entre-temps en larmes. Mais elle reste inflexible et garde le foulard autour du cou.

Mon collègue a une idée en guise de solution : ce n’est pas moi, mais lui qui commencera l’exposé, à savoir avec une histoire du keffieh. Elle fait partie du répertoire de toute manière. Nous avons une série de transparents sur lesquels on peut voir des terroristes du Hamas ou Hezbollah avec l’écharpe. Sur l’un de ces transparents, les gens du Hamas tendent le bras vers le ciel sous forme de salut hitlérien, expressément en l’honneur d’Adolf Hitler. Mon collègue montre aussi une capture d’écran de la fabrique, qui reste la dernière à réaliser le véritable keffieh en Cisjordanie. Sur son site internet, elle fait de la publicité avec une photo de la légende terroriste, Leila Khaled.

Il explique également comment le grand mufti, Mohammed Amin al-Husseini, distribuait dans les années 1930 le keffieh en Palestine, alors zone sous mandat britannique, et l’imposait de force. Et comment son successeur, Yasser Arafat, a répandu le châle en Occident. Comment le châle est devenu populaire chez les étudiants et élèves de gauche. Mais qu’il est aussi porté par des antisémites de droite. Pour illustrer ce propos, nous avons une photo d’un néonazi prise lors d’une manifestation pro-Palestine en 2014, lequel porte lui aussi un keffieh. Ce ne sont en vérité que de simples faits que mon collègue présente. La fille reste inébranlable et le keffieh à son cou.

Le proviseur prend maintenant la parole. Nous avons un invité ici, dit-il. Il parle de ma personne. Nous devrions laisser à cet invité le choix de la façon d’interpréter le keffieh. Il est la personne concernée, et la liberté d’interprétation lui revient par conséquent. Aucune réaction chez les filles. Le proviseur tire sa dernière balle : soit vous voulez assister à l’exposé, soit garder le châle. Garder le châle signifie quitter la salle.

Je ne veux pas encore abandonner la fille. Je prends le micro et essaie de lui expliquer moi-même mon point de vue. Je dis que je suis confronté aux slogans de cette nature depuis ma jeunesse. Hui … l’élève élève alors subitement la voix et devient émotionnelle. Elle aurait regardé ma page Instagram et mon profil sur X. Toute une cascade de reproches jaillit d’elle. Pour autant que je peux le voir, elle lit son texte. Sa voix devient de plus en plus aigüe. De temps en temps, j’essaie d’interjeter de quelconques propos calmants. Elle rapporte que je suis intervenu sur le podcast de Mathias Döpfner, le président du conseil d’administration de la « Presse Springer ». Manifestement, elle comprend cette phrase au contenu pertinent comme un reproche. Délégitime à cette occasion une entreprise de médias aux positions politiques peut-être différentes des siennes.

Quand elle en a terminé, son amie se manifeste. Elle dit n’avoir eu absolument aucune connaissance de l’histoire de l’écharpe. Qu’elle venait justement d’entendre parler du grand mufti pour la première fois. Que Yasser Arafat ne lui disait rien. Qu’elle trouvait intéressant de traiter ce sujet maintenant. Mais que pour elle, l’écharpe signifiait tout à fait autre chose, qu’elle avait fait l’objet d’un changement de signification, qu’on ne pouvait pas la relier aux événements auxquels la reliait Ben Salomo.

Mon collègue demande quand a eu lieu ce changement de signification. Elle commence alors à bégayer et ainsi la discussion est brutalement terminée. L’une des filles éclate en sanglots et toutes deux quittent la salle, entièrement bouleversées. Une bonne douzaine d’autres élèves les suivent. L’ambiance est vraiment mauvaise à présent.

Mais je dois passer par là maintenant. La gorge sèche, les mains en sueur, le pouls toujours encore élevé. Je raconte mon histoire, les premières rencontres avec la haine des juifs dans la cour, puis à l’école et plus tard dans la scène du rap. J’affirme qu’en cas de discrimination, le sentiment de désarroi devrait être particulièrement pris en compte. Si des femmes disent se sentir harcelées, il faudrait prendre cela au sérieux. Et si des juifs disent se sentir attaqués, il faudrait tout autant prendre cela au sérieux.

Je parle de mon grand-père et comment il me racontait quand j’étais enfant qu’à onze ans, un soldat de la Wehrmacht lui avait cassé les dents d’un coup de la crosse de son fusil. Je leur montre la statistique actuelle de la Ligue américaine anti-diffamatoire, d’où ressort que 46 pour cent de la population mondiale éprouvent à présent des certitudes antisémites. C’est une manifestation assez glaciale. Aucune de mes pointes n’enthousiasme vraiment. Concernant les actions de participations, beaucoup moins de monde que d’habitude n’y prend part. »

Le livre et ce texte ont été réalisés en coopération avec Christoph Lemmer, auteur à DIE WELT.

Traduction de Jean Schoving pour Résistance républicaine

296 total views, 1 views today