L’opéra, forme artistique complète alliant théâtre, musique, danse mais aussi architecture, s’est imposé comme un objet géoculturel singulier. Né en Europe vers 1600, il dépasse le cadre d’un simple spectacle pour devenir un phénomène de société qui se développe dans le temps et l’espace, façonnant des territoires, incarnant des identités collectives et révélant des logiques de pouvoir. S’il demeure au départ enraciné dans une tradition européenne, il s’est au fil du temps mondialisé en suivant divers flux migratoires, en répondant aux attentes de réseaux diplomatiques et de certaines politiques culturelles.

De par sa polysémie, le terme « opéra » désigne à la fois un lieu visible et une forme artistique invisible qualifiée d’art lyrique. Comme toute manifestation musicale, on peut considérer que cet art total se manifeste sur un « territoire à éclipses » composé de tous ses acteurs même s’il reste indissociable d’un espace bien localisé, souvent symbolique et stratégiquement situé : celui de son théâtre et de la ville qui l’accueille.

La plupart des grandes maisons d’opéra européennes (Bayreuth, Milan, Paris ou Vienne) incarnent un patrimoine tant esthétique que politique. Leur architecture monumentale leur donne parfois l’allure d’édifices religieux. Victor Hugo disait d’ailleurs de l’Opéra de Paris qu’il était la réplique profane de Notre-Dame de Paris.

Une architecture de prestige pour un art territorialisé

Cette territorialisation de l’opéra s’exprime par son inscription concrète dans le tissu urbain et social qui lui permet de développer un lien avec ses acteurs à différentes échelles, de façonner des goûts et de s’inscrire dans la mémoire collective. Qu’ils soient architectes, musiciens, chanteurs ou décorateurs, tous ces artistes contribuent à la construction d’un « produit social » au centre d’un enjeu urbain.

Ce réseau lyrique ouvert sur le monde, structuré par des flux d’artistes, d’œuvres et de publics, repose sur des logiques économiques, sociales, politiques et bénéficie, en France tout au moins, du soutien des pouvoirs public et d’institutions comme la Réunion des opéras de France (ROF) ou l’Association française des agents artistiques (Afaa). Il reflète aussi des déséquilibres entre grandes capitales et régions périphériques à l’échelle des pays mais aussi du continent européen. Face aux besoins de financement récurrents, aux incertitudes consécutives aux réformes territoriales et au besoin de s’adapter à un monde qui change, l’opéra reste un sujet de préoccupation constante pour les décideurs, soucieux de voir perdurer un bien culturel qui s’est fondu dans notre civilisation occidentale.

D’un art de cour à un outil de soft power

Historiquement, l’opéra est né à la cour, celle des Médicis, puis des Bourbon, avant de s’implanter dans les palais européens, servant à magnifier le pouvoir, à imposer des goûts esthétiques tout en devenant un objet d’ostentation. Dès le XVIIe siècle, la forme musicale s’exporte dans les cours européennes qui très souvent font construire des salles, s’équipent de machineries savantes et s’entourent d’artistes de talents qu’elles mécènent, rivalisant ainsi entre-elles.

Quand Mazarin importe l’opéra italien en France ou que Louis XIV fonde l’Académie royale de musique, l’art lyrique participe à un projet politique : affirmer la suprématie d’un modèle culturel. Dans l’ouvrage Fragments d’Europe, la carte illustrant l’expansion de l’opéra dans les cours européennes puis sur l’ensemble du continent montre que ce réseau lyrique s’est constitué au fil du temps, tissant une toile avec d’autres phénomènes comme la propagation de l’art baroque.

Comme le souligne le géographe Michel Foucher, cette logique se poursuivra en Europe au XIXe siècle avec un Verdi devenu l’étendard du Risorgimento italien ou un Wagner incarnant l’identité allemande. Plus tard, la bourgeoisie prendra le relais et s’appropriera ce divertissement pour se distinguer socialement du reste de la population.

Dans les colonies, l’implantation des maisons d’opéra (Alger, Tunis, Hanoï) accompagne l’imposition d’une influence culturelle européenne qui déborde du continent. Cette tradition lyrique s’exportera d’ailleurs sur d’autres continents (États-Unis, Asie, Amérique latine) le plus souvent portée par les diasporas européennes.

Aujourd’hui, les politiques culturelles soutenant la production lyrique et son export participent à une forme de soft power dont l’objectif est de diffuser l’image d’une culture européenne raffinée. La circulation des stars se joue des frontières. Elles sont en lévitation permanente du fait de voyages aériens fréquents entre les plus grandes maisons d’opéra du monde. Ce jet-singing conduit à la mise en place d’un territoire lyrique mondialisé avec un répertoire constitué de quelques œuvres célèbres et au succès garanti.

La voix, objet de jouissance contesté ou adulé

L’art lyrique trouve une grande partie de son intérêt et de sa raison d’être dans la jouissance provoquée par l’écoute de la voix, objet de fascination et de mystère. Toutefois, dans certaines régions du monde, la voix chantée a pu (ou peut) être jugée subversive, voire dangereuse, par certains régimes théocratiques ou autoritaires, tout comme la thématique abordée par les œuvres, leur mise en scène parfois avant-gardiste ou tout simplement le choix de la distribution artistique.

La pénétration de la forme musicale accompagnée de ses théâtres s’est ainsi opérée d’une façon différentielle dans le temps et l’espace, traçant des limites culturelles bien réelles qui participent à la lecture du monde sur le plan géopolitique devenant tantôt un outil de dialogue interculturel, tantôt une arme de domination révélant des lignes de fracture ou de convergence entre blocs culturels. Ces dernières se combinent avec les frontières linguistiques même si la langue chantée dans un opéra reste souvent anecdotique par rapport à la musique dont la capacité à émouvoir demeure généralement universelle.

L’opéra, un élément à prendre en compte dans l’analyse des territoires et les relations

L’opéra, considéré comme un objet géographique structurant les territoires, nous interroge sur la manière dont les sociétés acceptent (ou non) cet art, sur la place qu’elles réservent à ses lieux, à ses récits et à ses voix, sur la possibilité qu’elle lui laisse de structurer un imaginaire partagé participant à la construction d’une identité collective. Sa territorialisation, loin d’être figée, reflète les mutations du monde à différentes échelles, les attentes et objectifs de ses acteurs, les ressources mises en œuvre pour pérenniser son fonctionnement et son implication dans les échanges diplomatiques.

Appréhender cet art sous l’angle géographique n’exonère cependant pas d’une approche croisée avec d’autres disciplines – la musicologie notamment – pour savoir délimiter tant les styles que leurs zones d’influence. Dans son ouvrage Géographie de l’opéra au XXᵉ siècle, Hervé Lacombe avait déjà résumé ce que l’art lyrique en ses lieux pouvait représenter comme enjeux :

« L’expansion du modèle lyrique occidental est l’un des cas les plus fascinants de développement d’une forme artistique constituant à la fois un divertissement raffiné, le véhicule d’une culture, un outil nationaliste, un instrument de propagande civilisationnelle, une forme de reconnaissance internationale. » https://theconversation.com/lart-lyrique-un-marqueur-geographique-de-lidentite-culturelle-europeenne-259197

Pcc : Juvénal de Lyon

(1) Opéra de Mascate

Royal Opera house Muscat, Oman

« Ici, auparavant et de tout temps, c’était le désert. Il n’y avait que du sable à perte de vue », racontent les Omanais. Aujourd’hui, entre deux avenues de bitume, larges comme des autoroutes, où se croisent à vive allure des berlines rutilantes s’élève le majestueux Rohm (Royal Opera House Muscat), le premier bâti dans le golfe Persique et le plus réputé, symbole éclatant de « l’ère de la Renaissance » en Oman. Inspiré par la forteresse traditionnelle de Jabreen, près de Bahla, construit sur huit étages (dont trois souterrains), il est entouré d’arbres, de jardins verdoyants et de fontaines.

Il a surgi de terre en 2011 selon la volonté, et surtout la vision, du sultan Qabous Ibn Said, descendant de la dynastie Al-Said au pouvoir depuis 1744. Formé en Grande-Bretagne, féru de culture occidentale et de musique classique, organiste, joueur de luth, il a toujours rêvé de constituer un orchestre symphonique omanais et de construire un vaste opéra dans la capitale de son royaume. Il n’a pas lésiné sur les moyens : marbre de Carrare et de Turquie à tous les étages, bois de Birmanie, contribution de l’élite de l’artisanat omanais, portes monumentales ornées des motifs des vieilles maisons de ce sultanat du golfe Persique.

Au pouvoir depuis quarante-huit ans, après le renversement de son père en 1970, le sultan Qabous, 78 ans, homme secret – malade, replié dans ses différents palais, aux rares apparitions publiques –, courtisé pour sa discrète efficacité diplomatique, a voulu concilier une forme de syncrétisme esthétique autour de la musique, cet art auquel on prête le talent d’adoucir les mœurs et d’unir l’humanité.

Tenue traditionnelle exigée pour les Omanais

Aucun détail n’a été négligé pour cet immense théâtre à l’italienne, d’une jauge modulable de 1 100 places, splendeur de l’art islamique à l’extérieur comme à l’intérieur. Les balcons rectangulaires des 14 loges reproduisent la forme et les motifs de la boîte à bijoux Al Mandoos qu’offre la famille de la future épouse à celle de son promis. Les poignées des portes sont décorées sur le modèle des bracelets de femmes. Pénétrant dans ce temple de la musique, retrouvant pareils emprunts à la vie traditionnelle, aucun Omanais ne peut rester insensible. Au-dessus de la double volée d’escaliers qui mène aux foyers, encadrée par les arabesques des ogives, les salons rappellent la coutume du majlis, lieu de palabres destiné à apaiser les différends, voué ici à la tranquillité de l’esprit, au plaisir de la vie mondaine.

Les Omanais doivent se présenter en dishdasha, l’habit national officiel, le chef surmonté du mussar, turban local chamarré et noué, qui remonte, dit-on, au temps du prophète de l’islam Mohammed. Pour les soirées de gala, il convient d’arborer le hezam, ceinture en argent à laquelle est accroché le khandjar, redoutable poignard recourbé, symbole national. Les femmes, voilées, revêtent l’abaya, élégante, longue et fluide tunique qui s’accorde à leur silhouette. Quiconque s’avise d’outrepasser ce code vestimentaire est renvoyé dans ses foyers ou prié de se parer fissa, grâce à une réserve de vêtements traditionnels que l’on prête aux distraits ou à ceux qui ont cru pouvoir s’affranchir de l’étiquette.

À 19 heures, les lumières diminuent d’intensité. Les portes se ferment. Aucun passe-droit n’est toléré. On ne transige pas avec la ponctualité. Place à la communion de la musique que nul n’a le droit de perturber. Le prix du billet s’échelonne de 10 à 140 €. Le public est composé, en moyenne, assure Michel El Gemayel, le directeur du marketing, de 20 % d’Omanais.

Chaque spectateur dispose sur le dossier du siège devant lui d’un écran où s’affichent les sous-titres du livret de l’opéra du soir. Michel El Gemayel annonce pour la saison prochaine une innovation majeure, unique dans le monde feutré de l’opéra. « Sur cet écran, explique-t-il, le spectateur pourra disposer d’une traduction en cinq langues, afficher le programme, visionner des vidéos de promotion, réserver ses prochains spectacles, le restaurant d’après-représentation, le taxi… »

L’Opéra de Lyon, partenaire traditionnel du ROHM

Début décembre, l’Opéra de Lyon est venu jouer pour deux soirs Une nuit à Venise, l’opérette de Johann Strauss, créée, en coproduction avec le Rohm, dans la capitale des Gaules en décembre 2016, dirigée par son chef permanent Daniele Rustioni. Les décors envoyés par bateau ont bourlingué pendant deux mois, et 150 professionnels (musiciens, chanteurs, techniciens) venus de France ont débarqué pour huit jours.

« C’est notre sixième passage ici en six ans, souligne Serge Dorny, le directeur de l’Opéra de Lyon, attablé dans un restaurant traditionnel sur le port de la vieille cité de Mascate que bordent des montagnes dentelées. Nous sommes le seul opéra occidental à maintenir une relation aussi constante, par de multiples opérations de partenariat et de coopération à long terme. De théâtre d’accueil, le Rohm veut devenir un théâtre de production, notamment depuis la nomination comme directeur général d’Umberto Fanni. Il disposera bientôt de son propre atelier de couture. » Amarrés dans la baie, les deux yachts gigantesques du sultan barrent l’horizon. Au large, les rives invisibles de l’Iran.

Pour cause d’extrême chaleur (le thermomètre peut monter au-delà de 50°…), la saison ne dure que sept mois, de mi-septembre à mi-avril, réduite un peu plus chaque année pour cause de Ramadan dont les dates remontent dans le calendrier.

Un orgue unique au monde

Le Rohm se distingue aussi par son très haut niveau technologique, son abondance d’instruments et sa collection d’instruments anciens exposés derrière des vitrines dans le foyer de l’Opéra. Unique au monde, à l’arrière-scène, un orgue fabuleux (50 tonnes, 4 542 tuyaux) peut s’avancer vers le public quand on déplace le plateau de 500 tonnes. « Le Rohm ne manque de rien, confirme Serge Dorny. Il est suréquipé. » Son acoustique circulaire est tellement impressionnante que le grand chef d’orchestre italien Claudio Abbado rêvait de réaliser des enregistrements ici.

Après la grande mosquée Qabous, le Rohm est aujourd’hui la principale attraction de Mascate, avec 180 000 visiteurs par an, appâtés par sa réputation de magnificence et son slogan qui s’affiche dans les aéroports du Golfe : « Le lieu où l’extraordinaire est une réalité ». Et aussi par « Opera Galleria », centre commercial de luxe, logé dans ses ailes, bordé par sept restaurants, dont trois de très haute gastronomie. Mais tout n’a pas été concédé à la consommation de prestige. De grands espaces, sur 20 000 mètres carrés, sont réservés à des expositions en lien avec la musique et l’opéra. Une bibliothèque musicale de niveau international y a aussi trouvé sa place.

Un nouveau théâtre destiné à l’opéra baroque

Enfin, à l’arrière, vers le golfe d’Oman, le sultan vient de faire construire, au moment où la chute des prix du pétrole freinait bien des projets d’envergure, un nouveau théâtre de 540 places destiné à l’opéra baroque, à la musique de chambre et à la musique arabe. « À partir de la saison 2019-2020, explique Umberto Fanni, le directeur italien du Rohm, centre de connaissances de l’art et des métiers de la musique, il deviendra un outil de formation vocale et instrumentale. »

Le Royal Oman Symphony Orchestra est parfois convié par le sultan à venir jouer sur la scène, identique à celle du Rohm, de son palais principal. À l’Opéra, sa suite royale, où il ne se montre plus, reste vide. Nul ne peut y pénétrer. Sans se déplacer, le sultan Qabous, mélomane averti, suit sur un immense écran la féerie des représentations au cœur du temple de prestige qu’il a voulu. Pour son peuple et pour affirmer le rayonnement de son pays posté au débouché du détroit d’Ormuz, où transitent, nuit et jour, les supertankers qui convoient l’or noir du désert.

—–

REPÈRES

►Le Rohm en pleine évolution

Ouvert depuis 2011, le Royal Opera House Muscat (Rohm) offre une centaine de représentations par an, emploie 236 personnes, dont 73 % d’Omanais. Son taux d’occupation, depuis l’arrivée d’Umberto Fanni, est passé de 53 % à 92 % la saison dernière.

►L’Opéra de Lyon et le Rohm

Des accords de partenariat avec l’Opéra de Lyon ont été signés pour Don Giovanni, le ballet Cendrillon, Une nuit à Venise, et en 2019 L’Enfant et les Sortilèges de Ravel. Puis Barbe-Bleue d’Offenbach, et Béatrice et Bénédict,

de Berlioz.

►Lakmé, première mondiale au printemps

28 mars 2019, la première production du Rohm, Lakmé, de Léo Delibes, sous la conduite de Davide Livermore, sera le fruit d’une coopération depuis deux ans avec Los Angeles, Rome, Vérone, Gênes, Le Caire, Astana, Shanghaï et l’Opéra d’Australie.

Pour l’occasion, le Rohm lancera un parfum (Royal Opera) diffusé dans la salle, grâce à une technologie française.

►Le premier opéra créé dans le monde arabe

En 2020, Sindbad le marin, en coproduction avec Budapest, sera créé au Rohm.

Source archive 2018 J.d.L. : https://www.la-croix.com/Culture/Musique/LOpera-Mascate-ecrin-splendeur-2018-12-26-1200991716

Juvénal de Lyon

502 total views, 1 views today

Il y a aussi des pays ou l’opéra est mis à la portée de tous via des concerts comme celui ci en Hollande sur la grand place de Maastricht en 2014 et de plus on peut y voir des invités qui ne sont pas encore sur le circuit officiel de l’opéra , volontairement ou non et même des enfants prodiges.

https://www.youtube.com/watch?v=s9PQ7qPkluM

La même chanteuse trois ans plus tard, donc à treize ans interprétant « Nessum Dorma »,

https://www.youtube.com/watch?v=GA-IXHxZR_g

La relève est là, et ce type de concerts est diffusé en direct dans plusieurs pays, mais à ma connaissance pas en Europe.

Même si ce ne sont pas des opéras complets, c’est extrêmement dommage car cela permet au plus grand nombre de découvrir des voix et des œuvres que vous ne verrez pas sur les médias de masse

Les femmes sont autorisées ? OU seulement les touristes étrangères fortunées ?

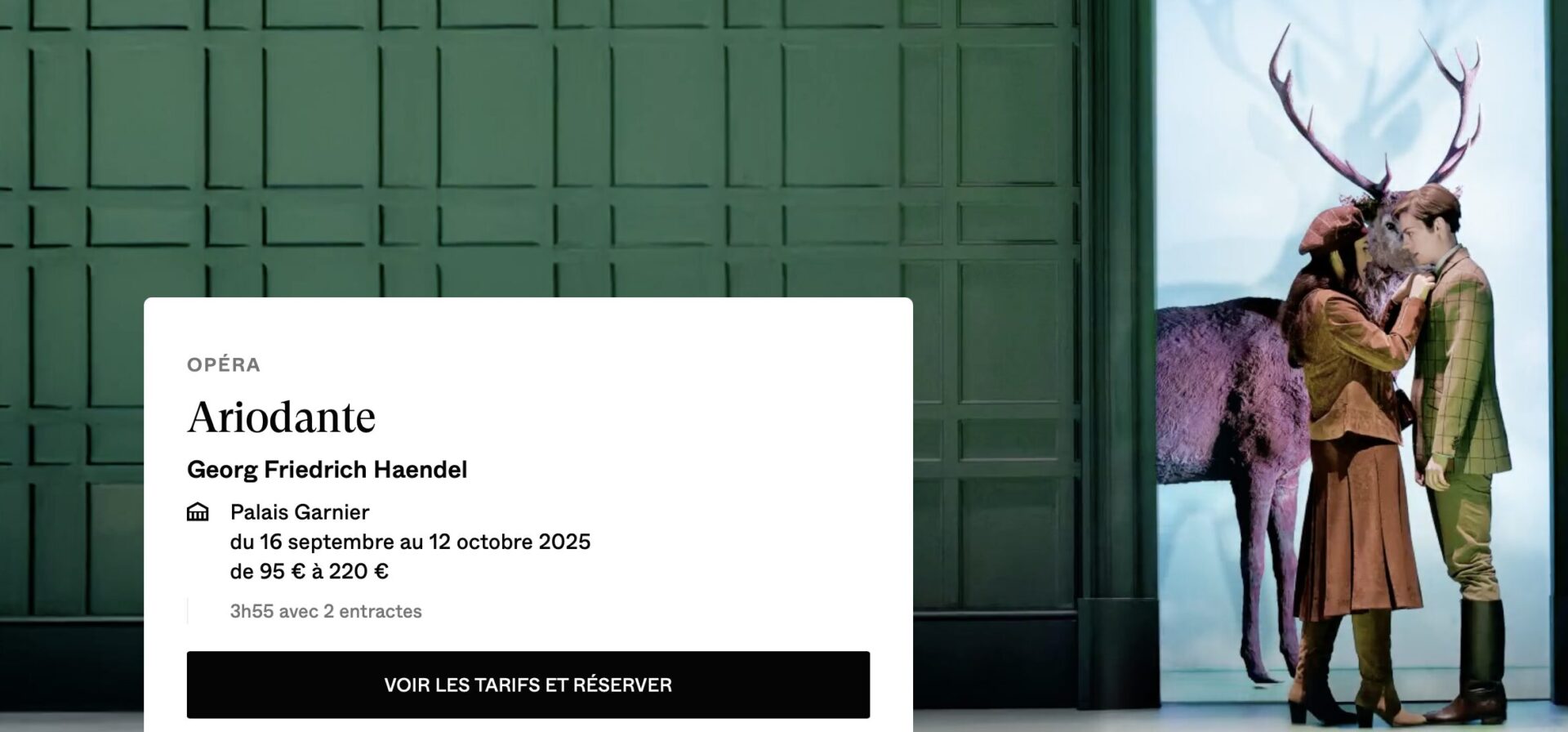

Ariodante à Opéra de Paris : bande annonce avec musique et chant : https://www.operadeparis.fr/saison-25-26/opera/ariodante#gallery

Y’a-t-il beaucoup de singes au Sultanat d’ Oman ? La musique transforme en singe disait Rachid Abou Houdeyfa, « star du web », prêcheur sur

des vidéos en ligne, et Imam de Brest.

Il est bien dommage que la qualité des mises en scène et la baisse de niveau des interprètes viennent ternir l’image de « spectacle total » de l’opéra. De plus en plus c’est devenu un endroit où il faut être vu, le spectacle importe peu à cette nouvelle « élite » dégénérée.